Publicações

- Categoria: Infraestrutura e Energia

As emissões de debêntures vinham demonstrando acentuado crescimento desde 2018, processo interrompido, ainda que de forma breve, pela pandemia de covid-19. Apenas como exemplo, em 2019, conforme reportagem do Valor Econômico, o volume de emissões atingiu patamar recorde de R$ 33,7 bilhões, totalizando quase 100 emissões, com valor médio de R$ 300 milhões por papel.

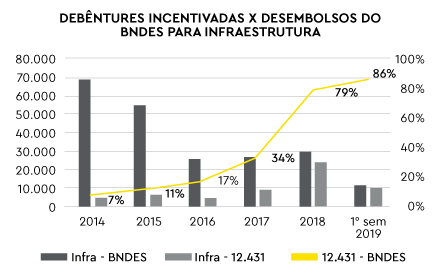

As debêntures incentivadas, utilizadas para financiar projetos de infraestrutura, com foco nos setores de energia e transporte, especialmente, demonstraram crescimento histórico. Desde sua criação, em 2012, o volume total de emissões em 2019 ultrapassou o montante de desembolsos do BNDES, somando R$ 24,4 bilhões e assumindo protagonismo como principal instrumento de financiamento da infraestrutura, segundo dados da Anbima e do BNDES, destacados no gráfico abaixo:

Fonte: Boletim Mercado de Capitais, Anbima, junho 2019; BNDES, junho 2019.

Em 2020, a pandemia levou a uma redução dos montantes a patamares inferiores aos de 2018, mas ainda muito superiores aos de 2017. Se, por um lado, o montante total supera o registrado em 2017, o número de emissões foi inferior, 35 neste ano contra 49 papéis emitidos em 2017, segundo dados da Anbima.

A notícia positiva é que o valor médio das emissões de 2020 supera até mesmo a média do ano de 2019 – R$ 480 milhões – e os prazos continuam se estendendo, o que significa que o mercado entende a segurança e a liquidez desses papéis.

Dois fatores indicam expectativa de alta considerável para 2021. Primeiro, uma série de leilões foi postergada para o próximo ano e, conforme esses projetos forem sendo retomados, deve aumentar a demanda por debêntures de infraestrutura. Depois, uma série de inovações regulatórias ocorreu nos setores de telecomunicações e saneamento, hoje responsáveis por menos de 5% do volume total de emissões, se somados.

O setor de telecomunicações, recentemente, viu publicada a Portaria nº 502/2020, que modernizou a regulamentação de processos de enquadramento de emissões de debêntures incentivadas por empresas do setor. As principais inovações foram a ampliação de projetos elegíveis, aspectos relacionados a despesas do projeto, como possibilidade de reembolso de gastos, investimentos futuros e reembolso com despesas de outorga, e, principalmente, a possibilidade de financiamento de bens importados. Há também grandes expectativas com a chegada da tecnologia 5G, que demandará vultosos investimentos. Esse novo marco legal e as novidades do setor devem tornar as debêntures incentivadas mais atrativas para financiar projetos no setor.

Já o setor de saneamento acaba de receber o novo Marco Regulatório, que facilita a concessão dos serviços para a iniciativa privada. Dezenas de licitações já estão previstas para 2021. Até 2030, a expectativa do Ministério do Desenvolvimento Regional é que entre R$ 500 bilhões e R$700 bilhões sejam aportados no setor, hoje o que tem maior demanda e expectativa de investimento no segmento de infraestrutura. Ao mesmo tempo, empresas privadas representam cerca de 3% dos prestadores de serviços de água e esgoto. À medida que os players privados passarem a ter maior participação no setor, automaticamente a demanda por financiamento crescerá. Naturalmente, as debêntures incentivadas passarão a desempenhar importante papel no financiamento projetos de saneamento.

Apesar da pandemia, 2020 foi um ano de importantes marcos legais para o setor de infraestrutura. Em maio, foi proposto na Câmara o PL 2646, de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que, entre outras inovações, propõe a criação de uma nova classe de debêntures de infraestrutura, papéis cujos benefícios fiscais seriam aplicáveis diretamente ao sponsor pessoa jurídica do projeto. Isso criaria papéis com remuneração superior, mais atrativos para o mercado, principalmente para investidores institucionais, como grandes fundos. Além disso, a possibilidade de variação cambial das novas debêntures de infraestrutura poderia atrair investidores estrangeiros.

O projeto de lei também cria incentivos maiores (50%) para projetos sustentáveis, os chamados green bonds, nos setores de energia renovável, eficiência energética, prevenção e controle da poluição, transporte limpo, gestão sustentável de águas e efluentes líquidos, resíduos sólidos, adaptação à mudanças climáticas e edifícios sustentáveis.

Atualmente, o PL 2646 foi despachado às comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania, e está sujeito a apreciação conclusiva, isto é, não precisa ir ao plenário da Câmara, bastando ser aprovado nas comissões.

O ano de 2020 foi especialmente importante para os projetos sustentáveis e para as debêntures verdes

O governo federal atualizou o Decreto nº 8.874/16, que regulamenta a Lei nº 12.431/11, por meio da edição do Decreto nº 10.378/20. Assim, o alcance da lei foi estendido para o financiamento de projetos de infraestrutura que apresentam benefícios ambientais e sociais, por meio da possibilidade de enquadramento para emissão de debêntures incentivadas. São contemplados os setores de mobilidade urbana, energia limpa e saneamento básico. À parte a questão da natureza dos projetos, o Decreto nº 10.378/20 também possibilita a inclusão de projetos de menor porte ou que não necessariamente sejam desenvolvidos por concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviços públicos.

Vemos relevante aumento de financiamento de projetos sustentáveis por meios das debêntures verdes. Desde janeiro de 2020, segundo dados do banco de dados da Sitawi, foram emitidos R$ 3,96 bilhões em debêntures verdes, de transição ou sustentáveis. Todos esses papeis contaram com parecer de segunda opinião por consultoria especializada.

Segundo informa o banco de dados da Sitawi, o setor de energia foi responsável por R$ 1,6 bilhão, com especial atenção à emissão de debêntures de transição incentivadas da Eneva, em duas séries, totalizando R$ 950 milhões, com prazos de 10 e 15 anos. A debênture de transição é um rótulo voltado a emissoras de carbono que não podem receber um selo verde, mas que buscam financiar sua gradual transição para uma operação sustentável. Merece destaque também a emissão verde incentivada da Neoenergia, que contou com prazo de 25 anos e, como a emissão da Eneva, teve parecer de segunda opinião da Sitawi.

Também segundo informações da Sitawi, o setor de saneamento surpreende com R$ 1,98 bilhão em emissões verdes, impulsionado principalmente pela operação da BRK Ambiental, que representa a primeira emissão de debêntures de infraestrutura para financiar projeto vencedor de licitação de Alagoas, primeiro licitado após o novo Marco Legal do Saneamento.

Entre os principais benefícios na emissão de títulos verdes para os sponsors, estão:

- a diversificação e ampliação da base de investidores, considerando acesso a novos investidores como fundos sustentáveis, investidores com mandatos específicos para compra de títulos verdes ou ainda investidores com objetivos de longo prazo, como fundos de pensão, seguradoras e signatários do PRI (Principles for Responsible Investment), que por suas características podem manter o papel em carteira mesmo em momento de crise; e

- os ganhos reputacionais.

Para os investidores, os benefícios são a maior transparência na utilização dos recursos e o frequente enquadramento em estratégias de longo prazo. Além disso, a destinação específica dos recursos e seu monitoramento podem reduzir os riscos dos projetos verdes associados ao investimento, segundo o Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil da Febraban.

Embora o ano de 2020 tenha apresentado grandes adversidades para o mercado como um todo, o setor de infraestrutura toma fôlego com as emissões de debêntures incentivadas, que, com toda certeza, consolidam-se na posição de principal instrumento de financiamento do setor. Esses papéis apresentam bom crescimento em um ano no qual as discussões sobre temas ESG ocuparam posição central nos debates. As debêntures de infraestrutura voltarão com tudo no ano de 2021, com importantes avanços em 2020. O cenário das debêntures é extremamente positivo.

O julgamento do STF envolvendo a rotulagem de produtos contendo organismos geneticamente modificados

- Categoria: Ambiental

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu em outubro o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.619, ajuizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) contra a Lei do Estado de São Paulo nº 14.274/2020, que disciplina a rotulagem de produtos transgênicos.

A CNI requereu a inconstitucionalidade da lei estadual sob dois argumentos principais: (i) usurpação de competência residual e complementar, na medida em que o tema é disciplinado por legislação federal, não havendo espaço para um estado tratar do tema em caráter geral, mas apenas regional; e (ii) invasão de competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual.

O STF julgou a ação improcedente, nos termos do voto proferido pela ministra Rosa Weber, e manteve a validade da norma estadual. Em linhas gerais, a principal discussão trazida pela ação foi a questão da competência legislativa da União e dos estados.

Segundo o voto da ministra Rosa Weber, a grande dificuldade em entender os limites de cada ente federativo para legislar está na falta de definição de conceitos básicos como norma geral e norma especial. O art. 24 da Constituição Federal prevê a competência concorrente para legislar entre União, estados e Distrito Federal, concedendo à União a prerrogativa de legislar sobre normas gerais e aos estados e Distrito Federal, sobre normas especiais. Embora não exista definição clara a respeito desses conceitos, de forma simplista, é possível concluir que a Constituição Federal buscou limitar a atuação de cada ente federativo, cabendo aos estados e ao Distrito Federal complementar norma federal.

No caso concreto, a análise gira em torno de identificar se a norma estadual substituiu ou suplementou a norma federal, considerando que a matéria objeto da lei estadual atacada – direito à informação e dever de rotulagem nos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo animal ou humano e produzidos a partir de organismos geneticamente modificados (OGMs) – já encontra previsão em normativo federal, a saber, a Lei de Biossegurança e seu decreto regulamentador (Lei nº 11.105/05 e Decreto nº 5.591/05), bem como o Decreto nº 4.680/03, que regulamenta o direito à informação (previsto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor), sobre alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGMs.

Entre as normas federais mencionadas, o Decreto nº 4.680/03 estabelece os limites e critérios ao dever de informação nos rótulos dos produtos que contenham ou sejam derivados de OGMs. Enquanto o decreto federal estabelece o dever de informação sobre a natureza transgênica do produto produzido a partir de OGMs quando há presença acima do limite de 1% do produto, a norma estadual prevê o dever de informação na comercialização de produtos destinados ao consumo humano ou animal, ou ainda utilizados na agricultura, quando for constatada a presença de OGM em proporção igual ou superior ao limite de 1%.

De acordo com o voto da ministra Rosa Weber, considerando que os produtos derivados de transgênicos ou de origem transgênica oferecem riscos potenciais à saúde dos consumidores, estes, na qualidade de destinatários finais, devem ter assegurado seu direito de escolha, por meio do direito à informação.

Segundo a decisão do STF, compete aos entes federados estabelecer requisitos para a rotulagem de alimentos geneticamente modificados, o que não significa legislar de forma contrária à norma federal.

Em um paralelo, a ministra Rosa Weber fez menção ao Regulamento nº 1.829/03, do Parlamento e do Conselho Europeus, que ao disciplinar a rotulagem de gêneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados exige a presença superior a 0,9% nos produtos.

Além disso, a ministra expõe os argumentos pelos quais entende que o caso em análise é distinto do precedente formado no julgamento da ADI nº 3.645, realizado em 2006 e mencionado pela CNI como sendo um caso análogo. O STF julgou procedente a ADI nº 3.645, para o efeito de declarar a inconstitucionalidade de lei do estado do Paraná que exigiu que o consumidor fosse informado sobre a presença, em qualquer porcentagem, de ingredientes geneticamente modificados em produto a ser adquirido.

O fundamento legal utilizado pelo STF na ocasião consistiu na violação ao art. 24 da Constituição Federal, na medida em que o ato normativo estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de rotulagem de produtos destinados ao consumo humano e animal contendo OGMs, em qualquer percentual, inaugurou regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente (Decreto Federal nº 4.680/03).

Por outro lado, no caso em análise, a legislação paulista prevê a obrigatoriedade de informação no rótulo de produtos que contenham OGMs em percentual mais protetivo ao direito do consumidor e à saúde humana, e não o fez de forma genérica e contrária ao regramento federal, como a lei paranaense. Na conclusão de seu voto, a ministra Rosa Weber defende que não há usurpação da competência da União para legislar sobre direito comercial e comércio interestadual, uma vez que ao legislar sobre proteção do consumidor, a lei paulista trata de matéria de competência concorrente.

O que se conclui é que o entendimento do STF no caso de rotulagem dos produtos que contenham OGMs parece estar alinhado aos entendimentos recentes do tribunal na análise de conflitos de competência legislativa em matéria ambiental. A título exemplificativo, em 10/12/2019, o ministro Celso de Mello proferiu decisão monocrática que indeferiu pedido de medida cautelar formulado pelo Partido Liberal nos autos da ADI nº 6.218/RS, que trata da suspensão dos efeitos da Lei nº 15.223/18 do estado do Rio Grande do Sul sobre a proibição de pesca de arrasto em faixa marítima da zona costeira do estado.

A exemplo do caso dos OGMs, o ministro Celso de Mello entendeu que o estado do Rio Grande do Sul legislou em matéria de competência concorrente, estabelecendo medidas de proteção ao meio ambiente marinho, de forma que não há que se falar em usurpação de competência legislativa em matéria privativa da União relativa ao direito marítimo e a regras de navegação.

Tais precedentes são importantes para nortear os entes da federação quando da edição de leis em matéria ambiental, objeto de tantas discussões.

- Categoria: Institucional

Caroline Valois, Maria Cecilia Santos, Natalia Fava de Almeida, Fernanda Quiroga e Patricia Brasil Massmann.

Quem nunca ouviu falar que mulher não tem lugar na política? Que não entende ou não se interessa pelo tema e não pode participar do ambiente político? Essas ideias estão enraizadas no senso comum brasileiro e exercem uma nítida função limitadora, na medida em que contribuem para a manutenção do status quo da política brasileira, a qual é predominantemente masculina, com leis feitas por homens, para homens e a partir de concepções masculinas.[1]

A consequência direta desse cenário é que pautas essenciais para as mulheres são pouco discutidas a partir da experiência das próprias mulheres, uma vez que são os homens os seus intérpretes oficiais. Como resultado, a quantidade de projetos de leis e/ou políticas públicas para efetivar direitos e garantias da mulher assegurados na Constituição Federal de 1988 é reduzida e, quase sempre, inefetiva, alimentando o crescimento dos números relativos à desigualdade de gênero e violência contra a mulher, que colocam o Brasil hoje na 92ª posição no ranking de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial.[2]

O cenário fica ainda mais crítico em outras comparações com o restante do mundo. De acordo com o ranking da União Interparlamentar[3] sobre igualdade de gênero no parlamento, o Brasil está na posição 143 de 190 países listados, com apenas 14,6% de mulheres no Poder Legislativo. É o segundo pior país da América Latina na lista, perdendo apenas para o Haiti. De acordo com o mesmo ranking, o Brasil está atrás até mesmo de países com tradições religiosas muito mais conservadoras em relação às mulheres, como Ruanda, Emirados Árabes, Namíbia, Moçambique, entre tantos outros, dados esses que comprometem a própria qualidade da democracia.[4]

No entanto, na Constituição Federal, o Brasil é descrito expressamente como um Estado Democrático de Direito,[5] no qual “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”[6] e “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”[7]. Diante disso, era de se esperar que as mulheres ocupassem espaços políticos e de poder de maneira igualitária em relação aos homens ou ao menos proporcional à sua presença na sociedade.

Tomando como exemplo as eleições de 2018, as mulheres foram eleitas para 16,11% dos cargos políticos, embora representassem 52,5% do eleitorado brasileiro.[8] Nas eleições municipais de 2020, houve um singelo crescimento da representação feminina na política: o número de candidaturas de mulheres cresceu de 32% para 33,6% do total de 557.389 registradas, enquanto o percentual de prefeitas eleitas aumentou de 11,57% para 12,2%.[9] É um resultado ainda muito distante de uma representação mais igualitária na política, que pressupõe um trabalho árduo pela frente.

Contexto histórico das conquistas de direitos das mulheres no mundo e no Brasil

Embora a sub-representação feminina na política e nos espaços de poder ainda permaneça evidente, não há dúvida de que muitas conquistas se deram ao longo dos últimos dois séculos, sobretudo pelo reconhecimento da mulher como sujeito de direitos para sua inclusão na sociedade e o exercício da cidadania. Outro marco importante foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que reconheceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Nesse processo, a conquista do direito ao sufrágio[11] e seu efetivo exercício foram e continuam sendo fundamentais. O primeiro país a reconhecer os direitos políticos das mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. No Reino Unido, essa conquista foi obtida em 1918, com a aprovação do Representation of the People Act, e nos Estados Unidos, em 1919, por meio da Décima-Nona Emenda à Constituição Americana. Nesses dois países, o direito ao voto foi precedido da primeira onda do movimento feminista, impulsionada pelo ingresso em massa de mulheres no mercado de trabalho, porém em condições absolutamente precárias.[12]

No Brasil, esse direito somente foi reconhecido em 1932,[13] com a promulgação do Código Eleitoral (Decreto nº 21.076),[14] mas de forma parcial, uma vez que não estava expresso o direito de se eleger e que estavam impedidas de votar as mulheres analfabetas e pobres.[15] O direito ao sufrágio para todas as mulheres somente foi amplamente instituído no Brasil com a promulgação da Constituição Federal de 1946, que finalmente previa também o direito das mulheres de serem votadas.[16] O fato de a conquista da plena capacidade eleitoral feminina no país ser relativamente recente (menos de 80 anos) também contribui para o cenário atual de sub-representatividade das mulheres na política brasileira.

Nas últimas décadas do século XX, o Brasil ratificou a Convenção para Erradicação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW, na sigla em inglês), a qual reconhece como discriminação a exclusão, distinção ou restrição de direitos baseadas no sexo e impõe aos países signatários a obrigação de garantir a participação das mulheres na política. O Brasil também é signatário da Conferência de Pequim, a qual aborda em maiores detalhes a necessidade de incluir as mulheres na política. Ambos os tratados foram integrados ao sistema jurídico brasileiro e são uníssonos no reconhecimento de que a participação das mulheres na política é elemento fundamental para a redução da desigualdade e, consequentemente, da violência com base no gênero.

Além da previsão constitucional e dos tratados internacionais mencionados anteriormente, é importante também destacar os seguintes marcos de direitos das mulheres na legislação brasileira.[17]

1962: O Estatuto da Mulher casada permitiu que a mulher não mais precisasse de autorização do marido para trabalhar fora, receber herança, comprar ou vender imóveis, assinar documentos e até viajar.

1977: O matrimônio deixou de ser indissolúvel com a Lei do Divórcio.

1995: Proibição de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, raça, cor etc. e criminalização da exigência de teste de gravidez pelos empregadores.

2002: A falta de virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento com o Código Civil; homens e mulheres foram equiparados em relação ao poder familiar de acordo com o Novo Código Civil.

2006: A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340) trouxe mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres.

2015: A Lei nº 13.112 é sancionada e altera a Lei de Registros Públicos para permitir que mães tenham o direito de registrar os filhos no cartório sem a presença do pai.

2016: A Lei n° 13.104 alterou o Código Penal para instituir a circunstância qualificadora do feminicídio.

2019: Prioridade de divórcio para vítimas de violência doméstica (Lei nº 13.894/19).

Como se pode ver dessa breve cronologia legislativa, é verdade que há um cenário de melhora progressiva no estatuto jurídico da mulher na sociedade brasileira, com vistas, senão à eliminação, ao menos à redução da desigualdade entre homens e mulheres. No entanto, tais iniciativas ainda são insuficientes para promover a equiparação constitucionalmente declarada, pois ainda persistem dispositivos que subvalorizam as necessidades dessa parcela da população.

Como exemplo, destacamos a legislação penal, na qual a pena mínima para o crime de estupro[18] é equivalente à pena mínima para o crime de extorsão cometido mediante a restrição da liberdade da vítima.[19]

Análise da legislação brasileira para inclusão da mulher na política

A partir de compromissos internacionais e da Constituição de 1988, o Brasil adotou algumas medidas visando à igualdade de participação política. Em setembro de 1995, foi aprovada a Lei nº 9.100, a qual estabeleceu uma cota mínima de 20% das candidaturas para as mulheres aos cargos proporcionais. O dispositivo não falou de reserva de vagas, mas de efetiva candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral TSE) garantiu a efetividade da norma ao determinar a impossibilidade de substituição de candidatas mulheres por homens no decorrer do pleito.[20]

Em 2009, a Lei nº 12.034 alterou o parágrafo terceiro do art. 10 da Lei Geral das Eleições, que passou a vigorar com a seguinte redação: “do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”. Em relação às candidaturas, essa lei promoveu duas importantes alterações:

- Ao trazer em sua redação a cota mínima de 30% para um dos sexos, não especificando qual, permitiu que um partido político lance 70% de candidatos de homens e 30% de candidatas mulheres, o que é a praxe, ou ainda, 70% de candidatas mulheres e 30% de candidatos homens, o que, no entanto, nunca ocorreu.

- A segunda alteração importante foi tornar obrigatório o preenchimento das vagas mínimas, não sendo suficiente a reserva de vagas, sob pena de indeferimento da chapa de candidatos da agremiação, ou da redução do número de candidatos do sexo oposto.

Na prática, a política de cotas para candidatura de mulheres isoladamente não se mostra suficiente para promover a esperada igualdade material no campo político. Por outro lado, as cotas de candidatura para mulheres fizeram surgir as “alas femininas” nas agremiações partidárias, que, na maioria dos partidos, no entanto não participam das deliberações e tomadas de decisão.

Além das cotas para candidatura, a Lei nº 12.034/09 promoveu mudanças na Lei nº 9.096/97 (Lei dos Partidos Políticos) no sentido de criar incentivos institucionais à participação da mulher na política. Ela determinou que o partido aplique o mínimo de 5% das cotas do fundo partidário para a criação e difusão de programas que incentivem a participação política das mulheres, sob pena de, no ano seguinte ao descumprimento, ter de acrescer mais 2,5% do fundo partidário a tal finalidade. No entanto, a lei não estabelece possibilidade de perda de percentuais desse financiamento em caso de descumprimento, nem mecanismos que garantam seu cumprimento efetivo.

A mesma lei também previu que os partidos devem utilizar o mínimo de 10% de seu horário de propaganda partidária gratuita para difundir e promover a participação política feminina, destinando esse tempo às mulheres. Ao contrário do que ocorreu com a cota para candidaturas, notamos significativa preocupação da Justiça Eleitoral em fazer cumprir essa cota específica de tempo. Não foram poucas as condenações à perda de tempo de propaganda partidária por descumprimento dessa regra.

Com o objetivo de reduzir os custos das campanhas, simplificar a gestão dos partidos e incentivar a participação feminina, a Lei nº 13.165/15 previu a destinação obrigatória de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário para criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Tal tarefa cabe à secretaria da mulher do partido político ou, inexistindo a secretaria, ao instituto ou à fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. Além disso, de acordo com a nova redação do parágrafo 7º do mesmo dispositivo, os recursos poderão ser acumulados em diferentes exercícios. É de se notar que a alteração do parágrafo cria uma válvula de escape e justificativa para os partidos não efetivarem o emprego de valores ano a ano.

A Lei nº 13.165/15 também criou o chamado Fundo Especial de Financiamento Público de Campanha (FEFC), o financiamento público de campanha instituído para compensar a supressão da possibilidade de financiamento privado por pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. Tal fundo encontra previsão no art. 9º da lei, que destina entre 5% e 15% do montante do fundo ao financiamento de campanhas femininas.

Mesmo com toda a dificuldade de tornar efetiva a aplicação das cotas e com elas promover a participação integral da mulher na vida política do Brasil, a implantação desse dispositivo na década de 1990 e seu aprimoramento com as minirreformas eleitorais dos anos 2000 ao menos suscitaram o necessário debate sobre a inclusão política e seus mecanismos. Mas mesmo com a determinação de aplicação de recursos, o número de mulheres no Senado Federal permaneceu inalterado em relação às eleições de 2010. Já na Câmara dos Deputados registrou-se aumento na participação feminina.

O aumento no número de deputadas, todavia, contrasta com recentes denúncias sobre o uso de “candidatas laranjas” para desviar os recursos do percentual mínimo do FEFC. Quanto mais a legislação é aprimorada para promover a participação política das mulheres, mais algumas agremiações encontram subterfúgios para burlá-la e manter o status quo masculino no exercício do poder político. Além disso, a legislação e os debates acerca do tema têm silenciado a respeito do estabelecimento de cotas ou qualquer outra ação que privilegie a participação maior das mulheres nas eleições majoritárias, bem como sobre a reserva de cargos para as mulheres no Parlamento e nos partidos políticos.

O reduzido número de mulheres parlamentares também impacta no próprio desempenho do mandato delas, uma vez que os projetos de mulheres têm pouco ou nenhum ingresso no ordenamento jurídico e a maioria das congressistas é deixada de fora da organização das comissões e mesas diretoras que detém o poder sobre a agenda do Congresso Nacional.[21]

Como quebrar o ciclo de sub-representação da mulher?

Para responder a essa pergunta, é preciso refletir sobre as causas da sub-representação da mulher e, consequentemente, da desigualdade de gênero na política e, assim, construir um sistema político mais colaborativo, equilibrado, justo e proporcional para homens e mulheres. A partir dessa análise, a quebra do ciclo de sub-representação deve começar por pequenas iniciativas familiares dentro dos lares brasileiros, passar pela grade curricular das escolas e incluir a implementação de políticas públicas e incentivos a iniciativas privadas que também visem promover a inclusão da mulher no debate político.

Nesse sentido, é importante manter e desenvolver instituições não governamentais ou não partidárias, como o Grupo Mulheres do Brasil,[22] atualmente presidido pela empresária Luíza Helena Trajano. Trata-se de um bom exemplo de organização nacional que tem por finalidade engajar a sociedade civil na conquista de melhorias coletivas e estimular o protagonismo feminino.

Iniciativas como essa são cada vez mais comuns, cabendo às mulheres assumir o protagonismo das suas próprias histórias, para que assim seja possível incluir a totalidade da humanidade na política.

Elencamos a seguir algumas sugestões de como contribuir para essa mudança:

- Educar homens e mulheres exatamente da mesma forma, além de incentivar e apoiar meninas que sonham ter uma carreira profissional e/ou política.

- Reconhecer que homens e mulheres se complementam nas suas diferentes experiências.

- Escutar as mulheres a sua volta, dar espaço para elas falarem e se posicionarem.

- Incentivar rodas de discussões nas comunidades, associações, escolas e todos os ambientes, concedendo às mulheres o seu lugar de fala.

- Buscar oportunidades para contribuir com a implementação de ações afirmativas para alcançar a igualdade de gênero nos seus espaços de atuação, tendo sempre em mente que existem muitas mulheres com desejo e potencial de mudança e liderança.

- Estudar sobre igualdade de gênero para ter uma atuação pessoal e profissional sensível e ser capaz de perceber, apontar e modificar situações de desigualdade ao seu redor, buscando soluções para elas.

- Incentivar e apoiar candidaturas de mulheres que defendam a igualdade entre homens e mulheres, buscando, para isso, conhecer as propostas apresentadas e votar nessas candidatas.

Parafraseando Bertha Lutz,[23] se é no Parlamento que se discutem as leis que impactam a vida cotidiana, ele deve ser reconhecido como o verdadeiro lar de cada mulher, e isso só será possível com o compromisso de toda a sociedade.

Referências consultadas

ANISTIA INTERNACIONAL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf. Acesso em: 05 out. 2020.

BERTOLIN, Patricia Tuma Martins; CARVALHO, Suzete. A Segregação Ocupacional da Mulher: será a igualdade jurídica suficiente para superá-la? In: BERTOLIN, Patricia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan (Org.). Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. São Paulo: Rideel, 2010.

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

BRASIL. SENADO FEDERAL. Mais Mulheres na Política. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-mulheres-na-politica. Acesso em: 04 out. 2020.

____. PLANALTO. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05 out. 2020.

____. CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEC. N° 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 03 out. 2020.

____. SENADO FEDERAL. Avanços na Legislação Brasileira. Disponível em: https://www.facebook.com/SenadoFederal/posts/3442028539146310/ Acesso em: 05 out. 2020.

____. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIN 5617. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5617&processo=5617. Acesso em: 05 out. 2020.

____. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Participação da Mulher: estatísticas. Disponível em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/participa-mulher/#estatisticas. Acesso em: 04 out. 2020.

____.____. Fundo Eleitoral e Tempo de Rádio e TV Devem Reservar O Mínimo de 30 Por Cento Para Candidaturas Femininas. Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse. Acesso em: 05 out. 2020.

____. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Acórdão nº 3663-76.2010.6.26.0000, Classe Nº 38. 2010.

_____. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Consulta TSE ADI 5617 Campanha de Candidatas. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ConsultaTSEADI5617CAMPANHADECANDIDATASVersofinal1.pdf. Acesso em: 05 out. 2020.

BRASIL, Patricia C. O Gênero da Política Brasileira: questão de igualdade no Senado Federal. Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2016. Disponível em: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1181. Acesso em: 05 out. 2020.

CONSOLIM, Veronica Homsi. A História Da Primeira Onda Feminista. 14 set. 2017. Justificando. Disponível em: https://www.justificando.com/2017/09/14/historia-da-primeira-onda-feminista/. Acesso em: 05 out. 2020.

FRASER, Nancy. Scales of Justice: remaining political space in a globalizing world. Cambridge: Polity Press, 2008.

INTER PARLIAMENTARY UNION. Ranking of Women in National Parliaments. Disponível em: https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020. Acesso em: 04 out. 2020.

MASSMANN, Patricia C. Brasil; MACHADO, Monica Sapucaia. Enxugando Gelo: a situação da mulher nas direções partidárias brasileiras, 30 anos depois da Carta das Mulheres aos Constituintes. In: BERTOLIN, Patricia Tuma Martins Bertolin; ANDRADE, Denise Almeida de; MACHADO, Monica Sapucaia. Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes 30 anos depois: balanço e memória. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.

MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Feminismo e Política. São Paulo: Boitempo, 2014.

MULHERES DO BRASIL. Quem Somos? Disponível em: https://noticias.grupomulheresdobrasil.org.br/grupo-mulheres-do-brasil/quem-somos/#:~:text=Hoje%20somos%20uma%20rede%20pol%C3%ADtica,profiss%C3%B5es%2C%20com%20os%20mesmos%20objetivos. Acesso em: 03 out. 2020.

PAIVA, Raquel. Política: palavra feminina. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.

POLITIZE. Representatividade: o que isso significa? Disponível em: https://www.politize.com.br/representatividade/. Acesso em: 04 out. 2020.

RANCIÉRE, Jacques. O Ódio à Democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.

____. Ainda se Pode Falar de Democracia? Lisboa: KKYM, 2014.

SINEAU, Mariette. Direito e Democracia. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Dir.). História das Mulheres no Ocidente: o Século XX. Porto: Edições Afrontamento, 1991.

UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapa Do Direito Das Mulheres Ao Voto No Mundo. Disponível em: https://uvesp.com.br/portal/noticias/este-mapa-mostra-o-ano-em-que-as-mulheres-tiveram-o-direito-de-votar-em-cada-pais-do-mundo/. Acesso em: 05 out. 2020.

WORLD ECONOMIC FORUM. Global Gender Gap Report 2020. Disponível em: https://www.weforum.org/reports. Acesso em: 05 out. 2020.

[2] Para mais informações, consulte: WEF, Global Gender Gap Report 2020. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf. Acesso em: 05 out 2020.

[3] A União Interparlamentar é uma organização formada pelos parlamentos nacionais, com a finalidade de empoderar parlamentos e parlamentares à promoção da paz, da democracia e do desenvolvimento sustentável, que entre seus diversos observatórios mantém um acompanhamento específico sobre a presença de mulheres no parlamento. Para saber mais, acesse: https://data.ipu.org/women-ranking?month=10&year=2020wg. Acesso em: 05 out. 2020.

[4] A esse respeito, ver Nancy Fraser, Scales of Justice: remaining political space in a globalizing world.

[5] “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:”

[6] “Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

[7] “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”

[8] Justiça Eleitoral. “Participa Mulher – Estatísticas”. Disponível em: https://www.justicaeleitoral.jus.br/participa-mulher/#estatisticas. Acesso em: 05 out. 2020.

[9] Para mais detalhes, acesse: Agência Senado, “Cresce número de mulheres candidatas e eleitas no pleito de 2020”. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/11/16/cresce-numero-de-mulheres-candidatas-e-eleitas-no-pleito-de-2020

[10] “Artigo 2º: Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.”

[11] O direito ao sufrágio compreende as capacidades eleitorais ativa (de votar) e passiva (de ser votada).

[12] Para mais detalhes, consulte Sineau in Duby; Perrot (2010, p. 551).

[13] Logo no ano seguinte, foi eleita a primeira deputada federal, Carlota Pereira de Queiroz (BRASIL, 2016, p.99).

[14] “Art. 2º É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código.”

[15] Ver o mapa do direito das mulheres ao voto no mundo em: https://uvesp.com.br/portal/noticias/este-mapa-mostra-o-ano-em-que-as-mulheres-tiveram-o-direito-de-votar-em-cada-pais-do-mundo/ Acesso em: 05 out. 2020.

[16] “Art. 133 – O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei.”

[17] Senado Federal. “Direitos das mulheres na legislação brasileira”. Disponível em: https://www.facebook.com/SenadoFederal/posts/3442028539146310/. Acesso em: 05 out. 2020.

[18] Artigo 213 do Código Penal.

[19] §3º do artigo 158 do Código Penal.

[20] Acórdão nº 16.632 de 05/09/2000

[21] Mais detalhes em BRASIL (2016). Disponível em: http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1181. Acesso em: 05 out. 2020.

[22] https://noticias.grupomulheresdobrasil.org.br/grupo-mulheres-do-brasil/quem-somos/#:~:text=Hoje%20somos%20uma%20rede%20pol%C3%ADtica,profiss%C3%B5es%2C%20com%20os%20mesmos%20objetivos.

[23] Bertha Lutz foi um dos expoentes na luta pelo direito à participação política das mulheres e, em 1937, assumiu o cargo de deputada federal como suplente (BRASIL, 2016, p. 97).

- Categoria: Imobiliário

O Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/15) enumera em seus artigos 879 e 880 as hipóteses de venda forçada de bens do executado no curso de ações judiciais. São elas a adjudicação, a alienação por iniciativa particular e, ainda, o leilão judicial eletrônico ou presencial. Conforme regulamentação processual em vigor, para os casos em que não há interesse do exequente na adjudicação do bem, a alienação por iniciativa particular passou a ser admitida, inclusive em preferência ao leilão.

Esse instrumento é uma novidade introduzida pelo Código de Processo Civil para acelerar a resolução de disputas e dar maior autonomia ao exequente, que pode converter o bem penhorado em dinheiro, buscando compradores para satisfazer seu crédito. Contudo, a alienação por iniciativa particular ainda desperta dúvidas (práticas, inclusive), diante da existência de lacunas legislativas, especialmente em relação aos bens imóveis. Isso se deve ao fato de o Código de Processo Civil ser silente sobre questões importantes para transações imobiliárias. Um exemplo é a forma como o imóvel será avaliado ou a natureza da aquisição (originária ou derivada), que pode implicar na assunção de ônus pelo adquirente, entre outros pontos destacados abaixo.

Conforme regramento legal, o exequente poderá requerer a adjudicação do bem penhorado nos próprios autos da ação. Isso significa que o credor substituirá a obrigação de pagamento em dinheiro pelo próprio bem penhorado, dele apropriando-se como forma de satisfazer o crédito. No entanto, no caso de não haver interesse do credor na adjudicação, o exequente poderá, se assim desejar, requerer a alienação do imóvel a terceiros, venda que poderá ser feita de forma direta ou por intermédio de corretor de imóveis ou de leiloeiro credenciado ao órgão judiciário (hipótese que não se confunde com o leilão puramente judicial, tratado a partir do artigo 881 do Código de Processo Civil). Não havendo interesse na alienação por iniciativa particular, a venda será feita pelo modelo de leilão presencial ou eletrônico. Dessa forma, o tradicional leilão continua sendo uma opção, mas aplicável subsidiariamente no caso de não haver interesse do exequente na adjudicação do bem ou na alienação por iniciativa particular.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 880, que o procedimento da alienação por iniciativa particular será regrado pelo juiz da causa. Isso significa que o procedimento e a aplicação prática da venda do bem poderão variar de acordo com cada juiz, que deverá determinar: (i) prazo para alienação; (ii) forma de publicidade da venda; (iii) preço mínimo; (iv) condições de pagamento (v) eventuais garantias; e (iv) comissão de corretagem, se aplicável. Também será o juiz quem assinará, em conjunto com o adquirente e o executado (caso ele esteja presente), a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, que representarão os títulos translativos da propriedade do bem imóvel, a serem registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente, juntamente com o comprovante da quitação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Apesar de a alienação por iniciativa particular ter preferência sobre o leilão judicial, seu regramento se limita ao teor do disposto no artigo 880, ao passo que o leilão, modalidade tradicional de alienação no âmbito de ações judiciais, tem regulamentação bem mais robusta. Não existe disposição clara sobre a possibilidade de aplicação subsidiária dos dispositivos tratados para o leilão (por exemplo, se as pessoas impedidas de participar de leilão judicial, arroladas no artigo 890 do Código de Processo Civil, também não podem realizar a aquisição por iniciativa particular) nas alienações por iniciativa particular, o que gera dúvidas, além de tornar a mencionada venda quase que inteiramente regrada pelo juiz.

A título de ilustração, destacam-se algumas das principais lacunas da alienação por iniciativa particular:

- Necessidade/exigência de o juiz tornar pública a oferta de alienação (por exemplo, por meio de edital) para verificar a existência de terceiros interessados;

- Possibilidade expressa de o executado/devedor ou de terceiro interessado requerer a alienação, independentemente da manifestação de vontade do exequente; e

- Critérios objetivos para o juiz estabelecer valor mínimo de venda (por exemplo, exigência de avaliação ou utilização da planta de valores do município, para o caso de imóveis urbanos).

De maneira geral, apesar da existência de diversas correntes doutrinárias, o posicionamento do Judiciário tem sido arrojado nesse sentido, permitindo a venda sem a necessidade de publicação de edital (o que, na prática, tornaria o processo moroso e o aproximaria do leilão tradicional). Além disso, o requerimento de alienação por parte do executado ou de terceiros, desde que com a anuência do exequente, tem sido permitido. Sem dúvida, o ponto mais controverso, no entanto, é o da avaliação do bem penhorado, para o qual a jurisprudência ainda não tem posicionamento sedimentado.

Além dos pontos destacados, sob a perspectiva imobiliária, uma das principais questões se refere à natureza da alienação por iniciativa particular. Isso porque, apesar de se tratar de uma venda no âmbito judicial, ela é requerida (na maioria das vezes) pelo polo ativo da ação, e os termos e as condições são estipulados pelo juiz da causa, que direciona todo o procedimento de alienação. Discute-se, assim, se eventuais ônus e/ou débitos de natureza propter rem existentes em relação ao imóvel seriam ou não oponíveis ao adquirente/arrematante da coisa, ainda que o procedimento ocorra totalmente na esfera judicial.

Em relação a esse tema, em 14 de fevereiro deste ano, ao julgar o Agravo em Recurso Especial 929.244-SP (que trata da oponibilidade de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU em face do adquirente), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que tal alienação é equiparável à hasta pública, haja vista que é “venda coativa da coisa penhorada, sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples”. Dessa forma, estipulou que a alienação por iniciativa particular é modalidade de aquisição originária de bem imóvel, razão pela qual o adquirente recebe a coisa livre de ônus e débitos.

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de aplicar a alienação por iniciativa particular em ações trabalhistas. Em tais ações, o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária, mas o Decreto-Lei nº 5.452/43, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 888, também regulamenta o tema, só que de maneira diversa. O artigo estipula que a alienação particular é possível apenas caso não existam licitantes no leilão.

Nesse sentido, discute-se a prevalência do princípio da especialidade da lei trabalhista sobre a legislação suplementar posterior. O Judiciário vem se posicionando no sentido de permitir a aplicação do Código de Processo Civil, isto é, a venda particular antes da realização do leilão, focando na economia processual e na celeridade do procedimento, embora também exista corrente (minoritária) que defenda a aplicação da CLT.

Como exposto, a alienação por iniciativa particular visa conferir dinamismo aos processos judiciais, para tornar mais eficiente e menos burocrática a venda de bens penhorados. Contudo, a alienação coativa de bens pode esbarrar, em breve, nas lacunas legislativas e na divergência de entendimentos quanto à aplicação da legislação mais apropriada. Há risco de questionamentos e, consequentemente, de indesejável insegurança jurídica, especialmente para o adquirente de bem imóvel alienado nessas condições.

- Categoria: Concorrencial e antitruste

A aprovação da Superintendência-Geral (SG) do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) é um importante passo para que as partes de um ato de concentração possam consumar a operação, mas não é necessariamente o último. Isso porque a Lei de Defesa da Concorrência determina que, durante 15 dias após a publicação da decisão de aprovação da SG no Diário Oficial da União, ela poderá ser questionada por meio de recursos de terceiros interessados devidamente habilitados no procedimento ou por avocação do próprio Tribunal Administrativo do Cade. Por essa razão, as partes devem necessariamente esperar o transcurso desse prazo para declarar o fechamento da transação, sob pena de incorrer na infração conhecida como gun jumping.

Casos de avocação eram raros na experiência brasileira. Durante aproximadamente cinco anos de vigência da Lei de Defesa da Concorrência, que instituiu o regime de notificação prévia de atos de concentração, apenas três operações haviam sido avocadas pelo Tribunal. A partir de 2018, no entanto, observou-se um aumento significativo no número de avocações: com 12 precedentes nesse sentido atualmente, sendo três em 2020, a possibilidade de avocação pelo Tribunal Administrativo do Cade não pode mais ser considerada remota, sobretudo no caso de operações complexas do ponto de vista concorrencial.

A grande maioria das avocações realizadas até hoje envolve atos de concentração analisados sob o rito ordinário, mas operações de rito sumário também estão sujeitas à avocação, que deve ser determinada por um conselheiro do Cade em despacho fundamentado, sujeito à homologação por decisão colegiada do tribunal.

O despacho de avocação não representa um juízo de mérito sobre o caso, mas apenas a existência de dúvida fundamentada sobre a possibilidade de aprovação da operação. As justificativas para avocação encontradas na jurisprudência do Cade incluem: (i) análise mais cuidadosa dos mercados relevantes afetados, inclusive tratando-se de mercados pouco analisados pelo Cade; (ii) discussões de não conhecimento de operações com potencial de afetar a concorrência; (iii) elevadas participações de mercado; (iv) imprecisões nos dados apresentados à SG; e (v) fatos supervenientes à análise da SG.

Ao avocar um ato de concentração, o tribunal deve decidir pela manutenção da decisão de aprovação da SG, aprová-lo com restrições ou até mesmo reprová-lo. Até o momento, o tribunal manteve a decisão de aprovação incondicional da SG em todos os casos avocados, com exceção de um único ainda sob análise do Cade.

As empresas devem estar cientes de que um ato de concentração pode passar pela análise das duas instâncias do Cade, o que implicará um prazo mais longo para a decisão de aprovação – inclusive extrapolando os 30 dias nos casos de rito sumário – e poderá afetar a data inicialmente prevista para o fechamento da operação.

- Categoria: Societário

A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13) dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, aplicando-se não somente às entidades que praticam os atos de corrupção, mas também a terceiros que apresentem algum grau de vinculação com a conduta corrupta ou com a entidade corruptora. Nesse sentido, em determinadas circunstâncias, as sanções administrativas e judiciais podem ser estendidas às instituições financeiras que forneçam financiamento à entidade corruptora no contexto de atos de corrupção.

O art. 5º da Lei Anticorrupção Brasileira contém o rol de atos lesivos à administração pública que podem levar à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas. Um desses incisos é o inciso II, que trata da responsabilização de agentes financiadores ou patrocinadores dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção Brasileira. Confira-se:

“Art. 5º - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

[...]

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei.”

Diante desse dispositivo legal, surgem algumas dúvidas para as quais, salvo melhor juízo, ainda não existe orientação doutrinária ou jurisprudencial: a responsabilidade dos financiadores é objetiva ou subjetiva? Quais atos de financiamento, custeio ou patrocínio são capazes de gerar a responsabilidade prevista no art. 5º, inc. II? A responsabilidade do financiador por atos de corrupção requer sua participação direta ou conhecimento (efetivo ou presumido) da atividade ilícita? Sabemos que, em matéria ambiental, há decisões que estendem a responsabilidade por passivos ambientais às instituições financeiras, criando a figura do “poluidor indireto”. De forma similar, no contexto da Lei Anticorrupção Brasileira, poderiam os financiadores ser enquadrados como “corruptores indiretos”? Pretendemos abordar essas dúvidas no presente artigo.

Responsabilidade de financiadores por danos ambientais

A Lei nº 6.938/81 estabeleceu os contornos da Política Nacional do Meio Ambiente e criou a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais. Desde sua promulgação em 1981, houve um desenvolvimento notável de teses doutrinárias e posições jurisprudenciais relativas ao tema da responsabilidade civil ambiental, especialmente com relação ao causador indireto de danos ambientais.

O poluidor, segundo a Lei nº 6.938/81, é “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora do dano ambiental” (art. 3º, inc. III e IV). Surge aí a figura do poluidor indireto. O conceito de poluidor indireto vem permitindo a extensão da responsabilidade civil a outros agentes cuja conduta possa representar alguma espécie de contribuição ou incentivo para o dano ambiental, incluindo os financiadores. Coloca-se, nessa discussão, o papel das instituições financeiras como fomentadores de atividades sustentáveis. Segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin:

“A Lei nº 6.938/1981 define como poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. O vocábulo é amplo e inclui aqueles que diretamente causam o dano ambiental (o fazendeiro, o industrial, o madeireiro, o minerador, o especulador), bem como os que indiretamente com ele contribuem, facilitando ou viabilizando a ocorrência do prejuízo (o banco, o órgão público licenciador, o engenheiro, o arquiteto, o incorporador, o corretor, o transportador, para citar alguns personagens).”[1]

A 2ª Turma do STJ, tratando da responsabilidade do Estado por danos ambientais, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada. Porém, deixou claro que a responsabilidade solidária por nexo causal indireto somente se aplica quando houver omissão no dever legal de agir. Confira-se trecho do voto do ministro relator Herman Benjamin:

“Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade solidária do Estado quando, devendo agir para evitar o dano ambiental, mantém-se inerte ou age de forma deficiente ou tardia. Ocorre aí inexecução de uma obrigação de agir por quem tinha o dever de atuar. [...] Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem.”[2]

Assim, o nexo indireto de causalidade na lei ambiental somente se verifica se houver omissão no dever jurídico de agir. A professora de Direito Ambiental Ana Maria Nusdeo sintetiza a questão:

“Entendo que a caracterização de um causador indireto de dano ambiental, que não está ligado ao dano pelo exercício de uma atividade de risco, exige sua vinculação ao dano por um nexo de causalidade caracterizado: 1) pela efetiva contribuição ao dano e 2) pela violação de um dever legal específico cujo cumprimento teria evitado a ocorrência do dano ou promovido sua mitigação.”[3]

Então, havendo o nexo indireto de causalidade para o dano ambiental, a responsabilidade do financiador seria ou não aplicável? De forma objetiva ou subjetiva? Parte majoritária da doutrina entende que a responsabilidade seria subjetiva, ou objetiva com possibilidade de rompimento do nexo causal por atos de diligência do financiador. Desse modo, ao demonstrar que a instituição cumpriu seus deveres legais e atuou de forma diligente e adequada para verificar o cumprimento da legislação ambiental, bem como para identificar e mitigar os riscos ambientais dos seus clientes, o financiador poderá eliminar sua responsabilização.[4]

A responsabilização objetiva das instituições financeiras por danos ambientais indiretos, sem a possibilidade de exclusão de responsabilidade por atos de diligência e boas práticas socioambientais, criaria uma ineficiência econômica para todo o sistema financeiro e de crédito e, ao final, para toda a sociedade.

Responsabilidade dos financiadores na Lei Anticorrupção Brasileira

No que tange à responsabilidade dos financiadores por atos lesivos à Administração Pública, a Lei Anticorrupção Brasileira representa novidade para o Direito brasileiro, pois o art. 5º, inc. II, não encontra paralelo no Código Penal ou na Lei de Improbidade Administrativa como infração autônoma.

O inc. II do art. 5º trata da responsabilidade dos financiadores que, de alguma forma, venham a colaborar com a prática dos atos ilícitos da Lei Anticorrupção Brasileira. Numa primeira leitura, os verbos nucleares “financiar”, “custear”, “patrocinar” ou “subvencionar” sugerem a existência de infrações de mera conduta, sendo desnecessário verificar o resultado para sua ocorrência. No entanto, para a configuração do ilícito, não basta simplesmente a concessão do financiamento, é necessário ter participação ativa ou envolvimento direto na viabilização do ato de corrupção. Dessa forma, seria preciso comprovar não apenas os atos comissivos atribuíveis ao financiador (financiar, custear, patrocinar ou subvencionar) como também o especial fim de praticar os atos ilícitos do art. 5º, atos esses cometidos por terceira pessoa (física ou jurídica) financiada, custeada, patrocinada ou subvencionada pelo cúmplice no ato de corrupção.

Portanto, para a configuração do ilícito do inc. II do art. 5º da Lei Anticorrupção Brasileira, é necessário comprovar dois requisitos: (i) que a pessoa jurídica financie, custeie, patrocine ou subvencione a prática de qualquer ato de corrupção do art. 5º; e (ii) que essas ações tenham o propósito (finalidade específica) de colaborar ou instigar a prática, por outra pessoa (natural ou jurídica), dos atos lesivos previstos nos incisos I, III, IV e V do art. 5º.

Na análise de responsabilidade do corruptor indireto, é preciso distinguir entre a concessão de empréstimos (crédito para usos gerais, sem definição de uma destinação específica, como capital de giro, linha de crédito, cheque especial etc.) e a concessão de financiamentos com finalidade específica, que é conhecida, analisada e aprovada pelo banco no contexto da avaliação do projeto (como financiamento à infraestrutura e project finance). No primeiro caso, não é possível atribuir responsabilidade sob a Lei Anticorrupção Brasileira, pois não existe sequer a possibilidade de a instituição financeira vir a conhecer o emprego dos recursos.

Seria o caso de corruptor indireto, por exemplo, o financiador de um projeto (por exemplo, um project finance de grande obra pública) que, revisando a planilha de custos do projeto e tomando conhecimento de que um dos itens a serem financiados é a propina a ser paga a autoridades ambientais para o licenciamento do projeto, ainda assim prossegue com o financiamento com o intuito de viabilizar o projeto e, consequentemente, viabiliza o pagamento da propina. Ou o caso do banco que oferece crédito a um licitante para financiar o pagamento de propina a agente público, para que organize licitação fraudulenta, sabendo da natureza fraudulenta da licitação.

Tendo esclarecido que a responsabilidade do financiador decorrente do art. 5º, inc. II, depende da intenção específica de financiar ato de corrupção do seu cliente após o conhecimento efetivo do ato de corrupção, ou ao menos a possibilidade de conhecê-lo após diligência razoável, indaga-se sobre quais seriam os parâmetros de uma diligência razoável pela instituição financeira. Pode-se argumentar que os parâmetros de uma diligência razoável a serem seguidos por uma instituição financeira seriam aqueles decorrentes da legislação e regulamentação bancária a ela aplicáveis, incluindo normativos do Banco Central. Por se tratar de norma sancionadora, em que vigora o princípio da estrita legalidade, não podemos trabalhar com parâmetros de responsabilização amorfos, com conceitos amplos e vagos. Em outras palavras, caso o financiador não tenha conhecimento efetivo do uso dos recursos para a prática de atos ilícitos e tenha cumprido seus deveres legais oriundos de normativos de lavagem de dinheiro, identificação de operações suspeitas, know your client¸ políticas de gerenciamento de riscos, implementação de sistemas de controles internos, entre outros, não seria correto responsabilizar administrativamente tal financiador por atos de corrupção de seus clientes em decorrência do art. 5º, inc. II, da Lei Anticorrupção Brasileira.

Em conclusão, a responsabilidade dos financiadores por atos de corrupção de terceiros parece ter natureza subjetiva, exigindo a comprovação do propósito (finalidade específica) de colaborar ou instigar a prática dos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção Brasileira, ou ao menos do desrespeito ao dever de diligência imposto por lei. A responsabilização objetiva das instituições financeiras por atos de corrupção criaria uma ineficiência econômica para todo o sistema financeiro e de crédito e, ao final, para toda a sociedade. A exposição excessiva ao risco legal de responsabilização indireta na Lei Anticorrupção Brasileira teria o condão de afastar as instituições dispostas ao financiamento de atividades e investimentos, traduzindo-se em encarecimento do crédito e desaceleração econômica.

[1] BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos. Responsabilidade pelo dano ambiental. Revista de Direito Ambiental, nº 9, p. 37, jan./mar. 1998.

[2] REsp nº 1.071.741 -SP (2008/0146043-5), Min. Rel. Herman Benjamin, j. em 16.12.2010.

[3] MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 19. ed. São Paulo, Malheiros, 2011; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Instituições financeiras e danos ambientais causados por atividades financiadas. In: YOSHIDA, Consuelo Moromizato et al. (org.). Finanças sustentáveis e a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. Belo Horizonte: Forum, 2017, p. 36.

[4] FERREIRA, Eduardo de Campos; MADASI, Ana Cecília. A transdisciplinaridade da responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. In: YOSHIDA, Consuelo Moromizato et al. (org.). Finanças sustentáveis e a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. Belo Horizonte: Forum, 2017, p. 36; YOSHIDA, Consuelo Moromizato. Responsabilidade das instituições financeiras: da atuação reativa à atuação preventiva. In: OLIVEIRA, Carina Costa de (org.). Instrumentos jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro, FGV, 2012.