- Categoria: Infraestrutura e Energia

Neste episódio, Ana Karina Souza e Laura Souza, sócias de Infraestrutura e Energia, conversam com Silvia Wada, Diretora de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da ISA CTEEP, sobre a contribuição do segmento de transmissão de energia elétrica para a transição energética, a inovação tecnológica como expoente na transição e o projeto de armazenamento de energia em baterias desenvolvido pela ISA CTEEP na Baixada Santista, Estado de São Paulo. Acompanhe!

- Categoria: Mercado de capitais

Neste episódio, Eliana Chimenti, Alessandra de Souza Pinto e Clarissa Freitas, sócias de Societário e Mercado de Capitais, conversam sobre a divulgação de fatos relevantes nas Companhias Abertas. Entre os temas, a discussão de quando uma companhia deve comunicar um fato relevante ao mercado, a visão da CVM sobre o tema, o aumento do valor de multas aplicáveis e muito mais. Confira!

- Categoria: Tributário

Nos últimos anos, os estímulos aos veículos elétricos e eletrificados, como híbridos e plug-ins, têm se tornado cada vez mais comuns. Isso porque esses veículos são vistos como uma forma de enfrentar a crise climática a partir da redução das emissões de gases de efeito estufa.

No estado de São Paulo, por exemplo, o programa Pró Veículo Verde, criado em março de 2022, visa incentivar o desenvolvimento de empresas industriais montadoras de veículos automotores menos poluentes por meio da monetização imediata de créditos acumulados de ICMS. Para as empresas comerciais desse tipo de veículo, o governo paulista reduziu o ICMS incidente sobre a comercialização de caminhões, ônibus e veículos elétricos e eletrificados de 18% para 14,5% a partir de janeiro deste ano.

O mercado de veículos elétricos e eletrificados tende a se consolidar ainda mais, conforme aponta o relatório de 2020 da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), que estima um crescimento de quase 500% na produção de carros elétricos até 2030.

No entanto, apesar do crescente estímulo à industrialização e comercialização dos veículos elétricos e eletrificados, nota-se que o tratamento tributário das recargas comerciais desses veículos não tem recebido a devida atenção. Antes de analisar os possíveis efeitos tributários das recargas, vale elucidar alguns aspectos técnicos relevantes sobre essas operações.

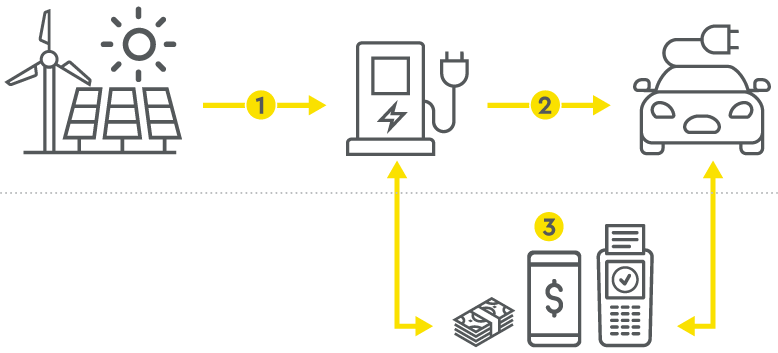

Em linhas gerais, o processo de recarga de veículos elétricos e eletrificados segue o seguinte fluxo:

- O fornecedor de eletricidade (distribuidoras, em caso de consumidor cativo de energia elétrica, ou geradoras/comercializadoras, em caso de eletricidade contratada em Ambiente de Contratação Livre – ACL) alimentam as estações de carga com eletricidade.

- O operador da estação de carga (Charge Point Operator – CPO), comumente chamada de eletroposto, oferece aos consumidores a recarga elétrica a partir de carregadores (wallbox ou bomba elétrica), com outros serviços adicionais, como a possibilidade de reserva remota da estação, informações sobre terminais livres e potências de carregamento, métodos de pagamento etc.

- Para facilitar a gestão dos variados aspectos associados ao carregamento, o eletroposto pode operacionalizar as recargas por intermédio de um provedor de serviço de mobilidade (e-Mobility Service Provider – eMSP), que intermedia o carregamento – com a gestão dos serviços adicionais via plataforma – e o pagamento da recarga. Nessa situação, o eMSP conclui o contrato com o consumidor e libera para ele a recarga e demais componentes de serviços recebidos do eletroposto.

Em relação à remuneração das recargas, o preço cobrado geralmente consiste em uma tarifa básica por carregamento somada a uma tarifa variável por volume (por kWh) ou por tempo de carregamento (por hora ou minuto). Entretanto, é comum que as grandes cadeias de supermercados, shopping centers e prédios comerciais também ofereçam o carregamento gratuito dos veículos durante a permanência dos clientes, como forma de atrativo.

Considerando o cenário acima, surge uma série de questões relevantes sobre o tratamento tributário das atividades de recarga de veículos elétricos, o que pode se tornar ainda mais complexo caso o eMSP também esteja envolvido no processo de fornecimento da recarga.

Há, particularmente, uma grande insegurança quanto à incidência do ICMS e ISS sobre as atividades de recarga de veículos elétricos. A incerteza reside especialmente na qualificação da atividade de recarga como um serviço, tributável pelo ISS, ou como uma modalidade de comercialização de eletricidade, tributável pelo ICMS.

À primeira vista, entendemos que seria defensável a qualificação das atividades de recarga de veículos elétricos como um serviço, do qual a eletricidade seria um insumo. Essa perspectiva se baseia no fato de que o consumo da energia elétrica utilizada para a recarga é efetuado pelo eletroposto (que utiliza esse insumo para sua prestação de serviço de recarga).

Em outras palavras, o eletroposto atuaria apenas como uma unidade consumidora da energia elétrica fornecida pela distribuidora, geradora ou comercializadora, encerrando-se ali o ciclo de comercialização da eletricidade para fins da incidência do ICMS.

Corroborando essa interpretação, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), quando da aprovação da Resolução Normativa Aneel 819/18 – que regulava as atividades de recarga de veículos elétricos –, manifestou o entendimento de que “a recarga de veículos elétricos se caracteriza como um serviço distinto, que utiliza a energia elétrica como insumo”.

Embora a resolução tenha sido revogada pela Resolução Normativa Aneel 1.000/21, foram mantidas as disposições sobre as atividades de recarga de veículos elétricos na atual resolução, o que parece indicar não haver mudança de interpretação da Aneel sobre o tema.

Seria possível defender, portanto, que a operação de recarga de veículos elétricos não representaria uma comercialização de uma mercadoria (no caso, energia elétrica), pois almeja apenas oferecer a recarga otimizada do veículo. A energia elétrica é utilizada como insumo de um serviço de recarga, não como uma mercadoria em si.

Entretanto, considerando a perspectiva de que a recarga de veículos representaria um serviço, a lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03 não é clara o suficiente quanto à qualificação dessa atividade para fins da tributação pelo ISS e à forma de tributação (a base de cálculo do imposto).

Especificamente quanto à forma de tributação, lembramos que o único item da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03 que faz referência à “carga e recarga” de veículos (item 14.01) excetuou da incidência do imposto municipal as “partes e peças empregadas”, as quais ficariam sujeitas à incidência do ICMS.

A ausência de uma disposição expressa sobre a energia (que não seria uma parte e peça) na legislação do ISS poderia ser considerada pelos estados como uma permissão para que o ICMS fosse cobrado sobre o montante de energia elétrica utilizado na recarga, mesmo que a atividade de recarga seja considerada um serviço.

Entretanto, nos parece que a energia elétrica não poderia ser considerada uma parte ou peça utilizada na recarga dos veículos elétricos, visto que não compõe o automóvel e muito menos seria dele indivisível – tanto que a recarga é consumida integralmente com a utilização do veículo.

A própria natureza da eletricidade – como movimento de cargas elétricas resultante da existência de uma diferença potencial entre dois pontos – impede que ela assuma a feição de parte ou peça, já que não tem qualquer aspecto material.

Apesar de o valor da energia já ter sido tributado pelo ICMS quando da sua aquisição pelo eletroposto, esse mesmo valor poderia ser entendido como custo da prestação de serviço de recarga e, consequentemente, incluído na base de cálculo do ISS. Como a legislação do imposto municipal não pretendeu abarcar expressamente as recargas de veículos elétricos, haveria o risco de a base de cálculo do ISS ser indevidamente alargada para incluir também os valores da energia utilizada na recarga.

Mesmo que o eletroposto não seja considerado um comercializador de energia elétrica para fins regulatórios, não se pode descartar a possibilidade de as secretarias estaduais de Fazenda passarem a considerar essas operações uma modalidade de fornecimento de energia elétrica, tributável diretamente pelo ICMS.

Ainda que os fiscos estaduais tenham essa pretensão, não nos parece haver uma base tributável pelo ICMS. Explicamos: quando o eletroposto realiza a recarga do veículo, o valor da recarga (P) será precificado com base na soma do valor pago pela energia elétrica consumida pelo ponto de recarga (E) e da remuneração pelo serviço prestado (S).

Como se sabe, o valor “E” foi tributado pelo ICMS quando do fornecimento da eletricidade pela empresa distribuidora ou quando a energia foi contratada com a empresa geradora/comercializadora em ACL. Com relação ao fornecimento dessa energia na recarga, não há qualquer acréscimo sobre o valor de aquisição da eletricidade pelo eletroposto. Desse modo, não haveria um valor tributável pelo ICMS sobre a energia utilizada na recarga.

A única controvérsia que remanesceria sobre uma eventual tributação pelo ICMS seria quanto ao valor “S”, já que a Lei Complementar 87/96 prevê em seu art. 13, §1º, II, que integram a base de cálculo do ICMS todas as “demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas” no contexto da circulação onerosa de uma mercadoria. Haveria, portanto, um risco de os estados considerarem a tarifa de remuneração pelo serviço de recarga (S) como parte da base de cálculo do ICMS.

Não nos parece ser possível, porém, aceitar a incidência do ICMS sobre o valor “S”, pois a recente Lei Complementar 194/22 – além de fixar a essencialidade da energia elétrica, combustíveis, serviços de comunicação e de transporte coletivo para fins da definição das alíquotas aplicáveis de ICMS –, determinou expressamente a não incidência do ICMS sobre os “serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”, conforme dispõe o novo inciso X acrescido ao art. 3º da Lei Complementar 87/96.

Entre esses serviços e encargos agora abarcados pela não incidência do ICMS, inserem-se a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).[1]

Em uma interpretação sistemática e analógica do novo inciso X acrescido ao art. 3º da Lei Complementar 87/96, os valores cobrados para a recarga de veículos elétricos (S) também devem ser abarcados no mesmo dispositivo, já que constituem uma importância paga em contraprestação a um serviço de distribuição/fornecimento de energia elétrica pelos eletropostos.

Além disso, a Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que “[o] ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. Se o eletroposto representa uma unidade consumidora de eletricidade, a tributação pelo ICMS sobre a energia elétrica consumida poderia ocorrer apenas quando da sua aquisição pelo eletroposto, não havendo possibilidade de uma incidência seguinte do imposto estadual sobre a tarifa cobrada no serviço de recarga (S).

Considerando a imprecisão do cenário tributário atual quanto à atividade de recarga de veículos elétricos, entendemos que serão necessárias alterações legislativas para melhor acomodar essas operações, garantindo maior segurança jurídica aos agentes econômicos. Os setores relacionados aos meios de transporte eletrificados têm se manifestado sobre a falta de marco legal e infraestrutura, conforme recente reportagem do Valor.

É necessário que os variados incentivos que têm sido concedidos à industrialização e venda de veículos elétricos sejam acompanhados de uma melhor definição no campo tributário sobre a atividade de recarga de veículos elétricos. Dessa forma, nos parece que o tema ainda será objeto de ampla e considerável discussão, até que seja suficientemente enfrentado e pacificado pelas autoridades tributárias.

[1] A inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS é objeto do Tema Repetitivo 986 do STJ, que aguarda julgamento pela Primeira Seção do Tribunal. Com a Lei Complementar 194/22, porém, entendemos que essa discussão judicial se encontra materialmente prejudicada.

- Categoria: Tributário

No último episódio da trilogia comemorativa, Daniella Zagari, Daniel Peixoto e Diana Lobo conversam sobre meios alternativos de solução de controvérsias. Entre os temas tratados estão a mediação de conflitos, transação e arbitragem tributária e a utilização do processo alternativo como uma forma de solucionar litígios tributários que não vão ao judiciário. Acompanhe!

{youtube}https://youtu.be/v=yAtTMaPTnNc&t=1s{/youtube}

- Categoria: Contencioso

A prática eletrônica dos atos processuais vem sendo constantemente privilegiada pelo ordenamento jurídico não apenas para adequar o processo às inovações tecnológicas vivenciadas pela sociedade, como para torná-lo instrumento capaz de assegurar provimento jurisdicional justo e satisfativo, no menor tempo possível.

O fenômeno teve início, ainda de forma incipiente, em 26 de maio de 1999, com a publicação da Lei 9.800/99, mais conhecida como “Lei do Fax”. Essa norma permitiu – de forma inovadora para a época – a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar para a prática de atos processuais.

Pouco tempo depois, foi editada a Lei 10.259/01, conhecida como “Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais”, que estabeleceu, pela primeira vez, a possibilidade de os tribunais organizarem serviços de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico.

A fim de aumentar a segurança da prática eletrônica dos atos processuais no âmbito dos juizados especiais, o presidente Fernando Henrique Cardoso editou a Medida Provisória 2.200/01, responsável por criar a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Esse sistema tinha o objetivo de “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”, conforme consta na medida provisória.

Dada a grande repercussão das normas em questão, foram publicadas diversas leis que alteraram o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), para admitir a prática de atos processuais de forma eletrônica. Foi o caso da Lei 11.280/06, que estabeleceu a possibilidade de os tribunais disciplinarem a prática e comunicação de atos processuais eletrônicos, e da Lei 11.341/06, que autorizou a apresentação de prova da divergência jurisprudencial para fins de cabimento de recurso especial por mídia eletrônica.

Nesse contexto de crescente evolução tecnológica processual foi publicada a Lei 11.419/06, mais conhecida como “Lei do Processo Eletrônico”.

Esse diploma normativo trouxe várias inovações para o CPC/73, além de ter regulamentado a prática de diversos atos processuais de forma eletrônica, como o peticionamento inicial e intercorrente. Também autorizou que os órgãos do Poder Judiciário desenvolvessem sistemas eletrônicos de processamento e gestão de ações judiciais por meio de autos totalmente ou parcialmente digitais, o que levou à criação de diversas plataformas digitais, como PJE, e-proc, e-saj, projudi, entre outras.

Com a publicação da Lei 13.105/15, entrou em vigor o atual Código de Processo Civil (CPC/15), que privilegiou de forma ainda mais contundente a prática eletrônica dos atos processuais, ao prever, pela primeira vez, a obrigatoriedade de a Administração Pública (direta e indireta) e as empresas públicas e privadas manterem atualizado seu cadastro nos sistemas de processos digitais para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica (arts. 246, 1.050 e 1.051, CPC/15).

A pretexto de regulamentar esse cadastro, foi editada a Resolução do Conselho Nacional de Justiça 236 (Resolução CNJ 236/16), que instituiu a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico), entre outros procedimentos. Dada a pouca profundidade da regulamentação, porém, essa sistemática acabou não sendo adotada nos processos judiciais imediatamente.

Depois disso, foi editada a Lei 14.195/21, que alterou diversos dispositivos do CPC/15, sobretudo no que diz respeito à comunicação dos atos processuais. Essa norma estabeleceu, entre outros pontos, que a citação será efetuada preferencialmente de forma eletrônica, reforçando-se a obrigatoriedade do cadastro das partes para fins de recebimento de citações e intimações, alçando esse registro à categoria de dever processual (arts. 77, VII, 246, caput, CPC/15).

Estabeleceu-se também que, caso a citação eletrônica não seja recepcionada pelo réu no prazo de três dias úteis, ele deverá apresentar nos autos, na primeira oportunidade, justa causa para não ter recebido a citação, sob pena de responder por ato atentatório à Justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa (art. 246, caput, §§ 1º-B e 1º-C, CPC/15).

Com isso, novamente com o objetivo de regulamentar o cadastro das partes nos sistemas de processos eletrônicos, foi editada a Resolução CNJ 455/22. Essa resolução instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamentou a realização de citações e intimações via Domicílio Judicial Eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) – esse último já utilizado regularmente pelos tribunais federais.

De acordo com a Resolução CNJ 455/22, o Portal de Serviços do Poder Judiciário, plataforma digital de acesso aos usuários externos, permitirá a consulta unificada de todos os processos eletrônicos em tramitação, o peticionamento eletrônico e o acesso às citações e intimações recebidas tanto via Domicílio Judicial Eletrônico quanto via DJEN. O sistema promete uniformizar as diversas plataformas digitais operadas pelos tribunais, conferindo maior segurança aos usuários.

O Domicílio Judicial Eletrônico, por sua vez, permitirá que as partes recebam as citações e intimações de forma eletrônica, seja por e-mail ou outro meio de comunicação digital pelo qual venham a optar, como SMS ou aplicativos de mensagens instantâneas (por exemplo, WhatsApp), unificando o canal de comunicação entre o jurisdicionado e o Poder Judiciário.

É importante reforçar que o cadastro é obrigatório para a Administração Pública (direta e indireta) e para as empresas públicas e privadas, que deverão se cadastrar no prazo de 90 dias a contar da data da implementação do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme estabelecido expressamente pela Resolução CNJ 455/22. Essa exigência não é imposta às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte que têm endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Sem o cadastro, o interessado estará sujeito a sanções processuais, que vão desde uma possível imposição de multa em caso de não confirmação do recebimento de citação eletrônica no prazo estabelecido até a perda do prazo para resposta à intimação. Também estará submetido às consequências legais associadas à sua inércia (art. 246, caput, §§ 1º-B e 1º-C, CPC/15 e art. 20, §§ 3º e 4º, Resolução CNJ 455/22).

Após a Resolução CNJ 455/22, em 09 de fevereiro de 2023, foi editada a Portaria CNJ 29/23, que definiu o prazo de 90 (noventa) dias para os Tribunais, com exceção do STF, implementarem o domicílio judicial eletrônico e as instituições financeiras, vinculadas à FEBRABAN, realizarem o cadastro no domicílio judicial eletrônico.

O prazo em questão foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias pela Portaria CNJ 129/23, de modo que os Tribunais e as instituições financeiras tiveram até o dia 15 de agosto de 2023 para adotarem as medidas determinadas na Portaria CNJ 29/23.

Até o momento, tem-se notícia de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e os Tribunais de Justiça do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pará, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal já deram início a utilização do domicílio judicial eletrônico para envio de comunicações processuais aos bancos e instituições financeiras.

Recentemente, o CNJ divulgou o início da nova etapa do cronograma de cadastro no domicílio judicial eletrônico, voltado às empresas privadas, as quais deverão realizar o cadastro em questão dentro do prazo de 90 (noventa) dias contado a partir de 01/03/24. Relembre-se que essa exigência não é imposta às microempresas e às empresas de pequeno porte que têm endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

É fundamental acompanhar as atualizações do cronograma definido pelo CNJ para cadastro na referida plataforma eletrônica. Estamos à disposição para auxiliá-los com essa nova medida.

- Categoria: Concorrencial e antitruste

A decisão inédita do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de condenar por infração concorrencial (prática concertada) três empresas do setor de telecomunicações que formaram um consórcio para participar de uma licitação pública causou surpresa e levantou diversas dúvidas. Isso porque a formação de consórcio é permitida não apenas pela Lei de Licitações como também pela Lei de Defesa da Concorrência – que afasta a necessidade de se notificar ao Cade consórcios para licitações –, além de estar prevista em diversos editais de licitações.

De fato, a formação de consórcio em licitações de infraestrutura é uma prática bastante comum e os editais regulam a formação de consórcio em termos bastante simples. Basicamente, permitem a associação mediante consórcio, exigem que a empresa líder seja nacional em caso de consórcio formado com empresas estrangeiras e, em alguns casos, trazem requisitos econômicos mais elevados para as empresas consorciadas. Os editais mais recentes acrescentam a vedação de formação de consórcio entre empresas que tenham alguma ligação de natureza societária. Nada além disso.

A própria configuração do consórcio, em alguns casos, revela a finalidade da associação entre as empresas. É possível identificar, por exemplo, fundos de investimento, detentores da capacidade financeira, se consorciado com empresas detentoras da capacidade técnica para prestação dos serviços ou exploração de dada infraestrutura pública. No setor de infraestrutura aeroportuária, especialmente nas primeiras concessões, é possível identificar operadores nacionais buscando a experiência de agentes econômicos estrangeiros para viabilizar a exploração dos ativos nacionais.

Nesse contexto, por que o Cade considerou ilegal a formação de um consórcio entre concorrentes? Em resumo, a autarquia apontou que a formação de um consórcio entre concorrentes pode ser um instrumento que frustra o caráter competitivo da licitação quando:

- a participação de mercado detida conjuntamente pelas empresas for elevada (a Lei de Defesa da Concorrência estabelece que uma posição dominante é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controlar 20% ou mais do mercado, ainda que esse patamar possa variar dependendo das características do mercado envolvido);

- não houver complementariedade de atuação entre as empresas (no que toca à prestação do serviço objeto da licitação);

- não houver comprovação de que uma empresa sozinha seria incapaz de atender integralmente o contrato (ou seja, da racionalidade econômica para a sua formação); e

- não houver comprovação de eficiências (o deságio com relação ao contrato anterior firmado com o ente licitante não seria uma prova de que a formação do consórcio teria possibilitado a prestação de serviços de forma mais eficiente e menos custosa).

Há pelo menos mais um caso em análise: em 2019, a Superintendência Geral do Cade promoveu uma nova investigação relacionada à formação de um consórcio entre empresas em leilões de arrendamento das áreas portuárias destinadas à movimentação e armazenagem de combustíveis. Na nota de instauração dessa investigação, a autarquia destacou que as justificativas apresentadas para a participação em consórcio poderiam ser contornadas com a formação de consórcio com outras empresas que não as suas principais concorrentes.

O uso do instituto de consórcios para evitar a competição entre empresas em licitações não é uma preocupação apenas do Cade. Na União Europeia, a minuta de guia para análise de acordos de cooperação horizontal – publicada este ano pela Comissão Europeia e que entrará em vigor em 2023 – trouxe pela primeira vez orientações sobre a formação de consórcios do ponto de vista concorrencial. Essas orientações guardam relação próxima com a recente decisão do Cade.

De acordo com o guia, pode haver restrição à concorrência “se não for possível excluir que as partes do acordo de consórcio poderiam, cada uma delas, concorrer individualmente no concurso (ou se houver mais partes do que o necessário num acordo de consórcio)”. O guia recomenda que a análise da compatibilidade dos consórcios com a legislação concorrencial seja feita caso a caso, com base em elementos como ambiente competitivo, racionalidade e ganhos de eficiência. O consórcio pode ser pró-competitivo se a participação conjunta no certame permitir que as partes apresentem uma proposta mais competitiva do que se participassem individualmente (em termos de preço/qualidade/variedade) e se os benefícios a favor do licitante compensarem as restrições à concorrência decorrentes do consórcio. O guia ressalta que ganhos de eficiência devem ser repassados aos consumidores. Ganhos que beneficiam apenas as empresas consorciadas são considerados insuficientes.

Sob a ótica da Lei de Licitações, o posicionamento recente do Cade pode vir a gerar mais insegurança jurídica ao ambiente de contratações públicas no Brasil já marcado por diversas incertezas, como expectativa de demanda, comportamento dos preços dos insumos ao longo dos anos, probabilidade de superveniências negativas como identificação de vícios construtivos, materialização de passivos ambientais, possibilidade de anulação ou revogação da licitação, atuação oportunista do Poder Concedente na execução do contrato e até mesmo extinção antecipada do contrato. A decisão em comento também deixa no ar uma série de dúvidas, como, por exemplo, o que deverá ocorrer com uma licitação na qual se sagrou vencedor um consórcio posteriormente considerado ilegal pelo Cade.

De qualquer modo, até que haja mais clareza sobre o tema, com novos posicionamentos do Cade, os seguintes cuidados devem ser tomados por empresas que pretendem formar consórcios com concorrentes para participar de licitações:

- avaliar a participação de mercado das empresas envolvidas (market share conjunto de pelo menos 20% é considerado posição dominante pelo Cade), bem como se há outros concorrentes viáveis;

- avaliar os motivos que impedem a participação individual das empresas que pretendem formar consórcio na licitação (como insuficiência de recursos financeiros e técnicos, de capacidade ou de portfólio);

- avaliar os motivos que permitem às empresas apresentar uma proposta mais competitiva em consórcio do que individualmente (como complementariedade de atuação – geográfica ou de produtos/serviços – ou serviço integrado que seria inviável individualmente);

- avaliar detalhadamente ganhos de eficiência do consórcio (como melhor preço, qualidade e/ou variedade e se eles trazem reflexos positivos para os consumidores);

- caso seja necessária a troca de informações concorrencialmente sensíveis entre as partes do consórcio (como custos, valores e volumes de vendas e quaisquer dados confidenciais de seus negócios), ela deve se limitar ao estritamente necessário para participar da licitação e devem ser adotados cuidados prévios, como a elaboração de protocolo antitruste, com formação de clean teams, para que essas informações não sejam usadas em contratações futuras ou nos demais negócios das empresas; e

- todas as avaliações acima devem ser devidamente documentadas, incluindo o protocolo antitruste e e-mails, pareceres, memorandos e apresentações que demonstrem os fundamentos e a motivação pró-competitiva das empresas à época da formação do consórcio.

- Categoria: Institucional

No quarto episódio da série especial de 50 anos, nossa coordenadora de Responsabilidade Social Corporativa, Helena Rabethge, conversa com os sócios Adriana Pallis e Eduardo Castro sobre nossa atuação em ações que buscam gerar oportunidades para construir uma sociedade melhor. Entre os assuntos abordados no episódio estão as ações desenvolvidas pelo Comitê de Responsabilidade Social e Pro Dono e pelo Comitê de Diversidade e Inclusão ao longos dos últimos anos e que resultou na fundação do Instituto Machado Meyer em 2022. Acompanhe!

- Categoria: Contencioso

O direito ao esquecimento – que envolve a retirada de informações pessoais de plataformas digitais e meios de comunicação – é tema contemporâneo e objeto de intenso debate no cenário jurídico mundial. Ele esbarra em diversas prerrogativas previstas no ordenamento jurídico brasileiro e recentemente foi considerado incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – Tema 786.[1]

Atualmente, a internet está presente no cotidiano das pessoas de maneira tão arraigada que é difícil imaginar que, até poucas décadas atrás, as pesquisas eram feitas em enciclopédias, a comunicação se dava principalmente via ligações telefônicas e as notícias eram veiculadas basicamente em jornal impresso, rádio ou televisão.

Para o bem ou para o mal, hoje estamos a um ou poucos cliques de qualquer pessoa e de qualquer informação. Não por outro motivo, muito se tem falado sobre o efeito Streisand e suas implicações em relação ao direito ao esquecimento.

A expressão surgiu nos Estados Unidos após a ação judicial movida pela atriz e cantora Barbra Streisand contra o fotógrafo Kenneth Adelman, da agência Pictopia, devido à divulgação de diversos registros fotográficos aéreos da costa da Califórnia em um site. Além de indenização por danos morais por suposta violação de sua privacidade, Streisand requeria a remoção do registro aéreo de sua residência, que constava entre as fotografias divulgadas.[2]

Ao contrário do pretendido pela atriz, a ação acabou aumentando sua exposição. Antes do processo judicial, a foto de sua residência havia sido acessada apenas seis vezes – e, segundo notícias veiculadas na mídia, dos seis acessos, dois foram feitos por seus advogados. Com a notoriedade que o caso ganhou após o ajuizamento da ação, a imagem viralizou e o site recebeu aproximadamente 420 mil acessos em um mês.[3]

Nesse contexto, o efeito Streisand “(...) pode ser compreendido, em breve síntese, como a situação na qual, a partir de uma tentativa de censurar determinada informação ou expressão artística do mercado de ideias, a iniciativa resulta na vasta replicação do referido conteúdo, geralmente através das mídias e plataformas digitais, em razão do dinamismo na troca de informações entre seus usuários”.[4]

No Brasil, diversos casos sofreram o efeito Streisand, o que colocou em xeque a eficácia do direito ao esquecimento antes mesmo de sua inconstitucionalidade ser declarada pelo STF.

Em junho de 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, concluiu o julgamento do Recurso Especial 1.316.921/RJ, interposto pelo Google Brasil Internet Ltda. (Google) contra a apresentadora Xuxa Meneghel. O recurso tinha por objetivo a análise do (des)cabimento da imposição de obrigação de se restringir os resultados obtidos em buscas no sistema do Google que associassem a apresentadora à pedofilia, por sua atuação no filme Amor Estranho Amor (1982).[5]

Segundo o STJ, considerando a relação de consumo existente entre os usuários e os provedores de pesquisa, regida pela Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC),[6] a responsabilidade do Google deveria ficar limitada à natureza da atividade desenvolvida, destinada exclusivamente a facilitar a localização de informações, independentemente de seu conteúdo.

Assim, o tribunal reconheceu ser inviável impor um juízo discricionário aos provedores de pesquisa e obrigá-los a excluir os resultados obtidos em pesquisas realizadas com determinada palavra, como pretendia a apresentadora. Para chegar a esse entendimento, os ministros consideraram:

- a inviabilidade de se estabelecer critérios objetivos de limitações à pesquisa – realizada por um sistema cuja capacidade de raciocínio é limitada quando comparada à criatividade do ser humano para burlar eventuais restrições;

- que eventual censura impediria o acesso a qualquer site que mencionasse o termo (ou expressão) proibido, independentemente de ser o seu conteúdo legal/ofensivo ou não – o que consequentemente reprimiria o direito constitucional à informação.

No entanto, é muito comum haver maior repercussão em redes sociais e sites quando a pessoa busca a tutela judicial e a confidencialidade, em evidente desdobramento do efeito Streisand. Na ferramenta Google Trends, é possível verificar que a pesquisa pelos termos que a apresentadora tentou desindexar aumentou consideravelmente durante o mês do julgamento do processo (junho de 2012), passando na classificação da plataforma de 1 para 43 pontos.[7]

Em caso mais recente (dezembro de 2019), ao apreciar a Reclamação 38.201/SP, proposta pelo jornalista Ulisses Campbell, autor do livro Suzane: assassina e manipuladora,[8] o STF entendeu que a decisão liminar que suspendeu a publicação, divulgação e comercialização da biografia não autorizada de Suzane Von Richtofen, sentenciada pelo assassinato de seus pais, ofenderia a prerrogativa constitucional da liberdade de expressão sob o viés negativo.[9]

Na oportunidade, o ministro Alexandre de Moraes registrou que a vedação à censura prévia, contudo, não isentaria o jornalista de responsabilização por eventuais ofensas aos direitos de personalidade da parricida geradas com a publicação da obra literária, resguardada pelo direito à liberdade de expressão, desta vez, sob o viés positivo.

Afirmou, ainda, que não há qualquer permissivo constitucional que restrinja a liberdade de expressão no sentido negativo, a fim de limitar preventivamente que certas discussões se tornem públicas, o que caracterizaria censura prévia, pois o que a Constituição Federal protege, na verdade, é a liberdade de expressão no sentido positivo, permitindo ao cidadão se manifestar do jeito que quiser.

A esse respeito, destaca-se a observação feita pelo ministro em seu voto, no qual afirma que “[o] direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias”.[10]

Como ocorrido no caso da apresentadora Xuxa, a repercussão do julgado fez com que aumentasse a curiosidade do público em relação ao livro. Basta ver que, na semana de sua estreia (janeiro de 2020), foram vendidos 769 exemplares da biografia de Suzane Von Richtofen, uma quantidade maior, inclusive, que outros best sellers, como o romance da americana Julia Quinn (614 cópias),[11] conhecida mundialmente pela sua coletânea de livros Os Bridgertons.

Ao analisar esses casos, nota-se que a censura de resultados obtidos a partir de consultas feitas em provedores de busca ou de publicação de obras literárias não só encontra obstáculo nas prerrogativas consagradas na Constituição Federal – em especial o direito à informação e às liberdades de expressão e de imprensa –, como eventual discussão a seu respeito pelos atores envolvidos pode, a bem da verdade, contribuir para que determinado fato seja ainda mais lembrado e discutido do que era inicialmente, dada a curiosidade gerada por sua judicialização.

Lucas Faillace Castelo Branco traça importante paralelo com o que é feito na Inglaterra para minar o efeito Streisand. Lá, “[q]uem ingressa com uma ação pleiteando danos pode requerer ao Judiciário não só o segredo de justiça, isto é, que não se divulgue as informações contidas no processo, como também a própria divulgação de que o processo e o sigilo existem, sob pena de crime de desobediência (‘contempt of court’)”.[12]

Embora o STF tenha entendido que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal quando seu exercício estiver respaldado apenas na passagem do tempo, é possível que o tema venha a ser analisado casuisticamente se configuradas eventuais situações de excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação.

A propósito, o STJ recentemente concluiu o julgamento do Recurso Especial 1.660.168/RJ, cujo pano de fundo era a análise da possibilidade de desindexação de notícias que utilizassem o nome da parte recorrida nos resultados obtidos em buscas realizadas em certos provedores.

Ao ser provocado pelo ministro vice-presidente do STJ para eventual juízo de retratação, em decorrência da aplicação de entendimento divergente ao Tema 786 do STF, o ministro Marco Aurélio Bellizze assinalou que a decisão proferida pela Terceira Turma daquela Corte não seria contrária ao Tema 786. A decisão, no caso, manteve a condenação de certos provedores de pesquisa a instalar filtros para desvincular o nome de determinada pessoa (parte recorrida) de notícias sobre suposta fraude praticada em concurso público.

No entendimento do ministro relator, a questão teria sido “decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com base no direito ao esquecimento”. Na oportunidade, o ministro diferenciou a situação de não divulgação de notícias da proibição de veiculação do nome da candidata do concurso público.

Para todos os efeitos, percebe-se que o STJ reconheceu, mais uma vez, a possibilidade de se flexibilizar o Tema 786 e, de alguma forma, resguardar o direito ao esquecimento – ainda que analisado sob outra óptica.

Caso essa análise casuística do tema se torne um posicionamento consolidado, caberá à advocacia, dada a ausência de legislação específica, trabalhar criativamente e desenvolver meios de sobrestar o efeito Streisand nessas situações excepcionais como já ocorre na Inglaterra – para além da tramitação dos processos em segredo de justiça –, sob risco de não haver resultado prático advindo de eventuais julgamentos que reconheçam a aplicabilidade do direito ao esquecimento no caso concreto.

[1] "É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social - analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível" (Leading Case Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ, Tribunal Pleno do STF, relator ministro Dias Toffoli, d.j. 11.2.2021).

[2] O que é efeito Streisand? Fenômeno viraliza 'segredos' de famosos. Acesso em 1.8.2022.

[3] The Streisand Effect: When censorship backfires. Acesso em 29.7.2022.

[4] BECKER, Rodrigo Frantz (coord.). Suprema Corte dos EUA: casos históricos. São Paulo: Grupo Almedina, 2022, E-book, p. 339.

[5] Para Luiz Fernando Marrey Moncau, o referido julgamento não versa sobre o direito ao esquecimento, mas sim sobre a desindexação de resultados por mecanismos de busca (MONCAU, Luiz Fernando Marrey, Direito ao Esquecimento: entre a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 340). No entanto, para fins do presente artigo e sem desconhecer as discussões terminológicas a respeito do tema, o julgado será abordado como um precedente relacionado ao direito ao esquecimento.

[6] Conforme artigo 3º, §2º, do CDC, “[s]erviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista” (g.n.). Nesse sentido, a ministra Nancy Andrighi registrou em seu voto que, apesar da atividade exercida pelo Google não ser diretamente remunerada por seus usuários, “é clara a existência do chamado cross marketing – ação promocional entre produtos ou serviços em que um deles, embora não rentável em si, proporciona ganhos decorrentes da venda de outros. Apesar das pesquisas realizadas via Google Search serem gratuitas, a empresa vende espaços publicitários no site bem como preferências na ordem de listagem dos resultados das buscas”.

[7] Google Trends. Acesso em 1.8.2022.

[8] Em linhas gerais, a obra conta a história de Suzane Louise Von Richtofen, que foi condenada a 39 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato de seus pais (CAMPBELL, Ullisses. Suzane: assassina e manipuladora. 1ª ed. São Paulo: Matrix, 2020).

[9] Conforme lições de Luis Pinto Ferreira (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 1, p. 68), citado pelo ministro relator, a liberdade de expressão é resguardada pela CF sob dois aspectos: o positivo, o qual visa proteger a externalização da manifestação, e o negativo, que se volta à “proibição da censura”.

[10] Reclamação 38.201/SP, Primeira Turma do STF, relator min. Alexandre de Moraes, d.j. 21.2.2020.

[11] Biografia não autorizada de Suzane von Richthofen chega à lista. Acesso em 1.8.2022

[12] O efeito Streisand. Acesso em 1.8.2022.

- Categoria: Infraestrutura e Energia

A Constituição Federal atribui à União a competência para a exploração dos serviços nucleares e o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minérios nucleares. O monopólio é imputado à Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), empresa pública fundada em 1988 e vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A INB atua em nome da União e, conjuntamente com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), em toda a cadeia produtiva do ciclo do combustível nuclear.

A Medida Provisória 1.133/22, publicada em 12 de agosto, busca flexibilizar esse monopólio, atribuir um caráter mais dinâmico ao segmento e atrair recursos do setor privado, ao permitir que a INB firme parcerias com pessoas jurídicas de direito privado.

Até então, competia exclusivamente à União o controle e a exploração de minérios nucleares (não apenas aqueles considerados estratégicos, mas em especial os projetos avaliados como de alto valor econômico). O setor privado ficava restrito a cumprir sua obrigação de comunicar à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), à Agência Nacional de Mineração (ANM) e à INB a identificação de minérios nucleares, sempre que isso acontecesse.

A medida provisória flexibilizou essa atuação. A principal mudança é a possibilidade de a INB se associar ao titular da autorização de pesquisa para o aproveitamento dos recursos minerais. Antes, a exploração de minérios nucleares se dava apenas por meio de encampação do direito minerário pela INB.

A medida provisória autoriza a negociação da INB com o setor privado para prestação de serviços a entidades nacionais, estrangeiras, públicas e privadas, em parcerias a serem remuneradas, entre outras formas, por meio de:

- pagamento em valor de moeda corrente;

- percentual do valor arrecadado na comercialização do produto da lavra;

- direito de comercialização do minério associado; ou

- direito de compra do produto da lavra com exportação previamente autorizada.

A alteração mantém o titular do direito minerário ainda dependente da decisão da INB, que optará pela encampação ou parceria com o setor privado. A medida, porém, representa um avanço significativo para o setor de mineração de minérios nucleares, pois possibilita unir investimento do setor privado à atuação da INB, para executar projetos que eventualmente não seriam realizados por limitações orçamentárias.

Houve também a inclusão de algumas novas atribuições para a ANM e a ANSN. Em relação à primeira, foram adicionadas as competências previstas pela Lei 13.575/17, como as obrigações relacionadas a regulamentação, normatização, autorização, controle e fiscalização das atividades de pesquisa e lavra de minérios nucleares no país (com exceção das questões de segurança nuclear e proteção radiológica, que permanecem como atribuição da ANSN), além da obrigação de fiscalizar os titulares de concessões de lavra quanto à ocorrência de elementos nucleares.

Já em relação à ANSN, a medida provisória atribui à autarquia a competência de regular, normatizar, licenciar, autorizar e fiscalizar a segurança nuclear e a proteção radiológica da atividade de lavra de minério nuclear, além dos depósitos de rejeitos e dos locais de armazenamento de resíduos. Também cabe à ANSN fiscalizar os titulares de concessões de lavra quanto à proteção radiológica da lavra de minério que contenha elementos nucleares.

Os regramentos trazidos pela Medida Provisória 1.133/22 deverão ser convertidos em lei até 60 dias após a data de sua publicação, prazo prorrogável por igual período. No entanto, para que haja essa conversão, a medida provisória precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É possível, portanto, que as alterações introduzidas ainda sejam modificadas ou rejeitadas.

- Categoria: Direito digital e proteção de dados

No segundo episódio sobre o tema, Juliana Abrusio, sócia de Direito Digital e proteção de dados, e Sávio Andrade, advogado do Contencioso, continuam o debate com Alexandre Silva, professor e pesquisador da FGV, sobre as formas de amenizar os erros ainda existentes nas ferramentas de reconhecimento facial e quais as medidas que podem ser tomadas para evitar consequências negativas. Acompanhe!

- Categoria: Imobiliário

É da natureza humana a capacidade de se superar e se adaptar diante de situações adversas. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, desencadearam transformações drásticas na sociedade, com impactos na geografia, economia e política globais.

Esses conflitos acabaram impulsionando criações revolucionárias na área da tecnologia, como o rádio e o computador, e na saúde, caso da penicilina. Mais recentemente, durante a pandemia de covid-19, a sociedade experimentou uma nova situação devastadora que, pela intensidade e letalidade, alterou (e vem alterando) os hábitos e as pretensões da população em geral.

Nos últimos anos, o mundo vive na era da economia compartilhada, baseada na valorização do consumo colaborativo e no compartilhamento de serviços e bens. No campo imobiliário, mesmo antes da pandemia, já era possível perceber alterações no perfil dos consumidores, tanto os mais jovens, que não desejam mais investir grandes quantias para realizar o (talvez antigo) sonho da casa própria, como os mais velhos, que quebram barreiras sociais antigas para morar sozinhos e compartilhar novas experiências em uma etapa avançada da vida.

Não é por acaso, inclusive, a clara diminuição gradual de metragem dos apartamentos lançados, uma situação cada vez mais comum em grandes cidades. A redução se deve tanto à escassez de terrenos em grandes centros urbanos e ao alto custo do metro quadrado em regiões de melhor localização, quanto à boa aceitação do público, que já se acostuma a morar em pequenos apartamentos e utilizar mais espaços comuns nos condomínios.

Em São Paulo, por exemplo, é possível encontrar ofertas de apartamentos cada vez menores, voltadas para um tipo de público interessado em imóveis com mais espaços compartilhados de lazer e serviços, próximos aos centros urbanos, do que por grandes apartamentos.

A Lei de Zoneamento de São Paulo (Lei Municipal 16.402/16), entre outros objetivos, visou aproximar núcleos residenciais e comerciais, ao aumentar a oferta de apartamentos mais próximos aos eixos de transportes públicos, em áreas mais afastadas do Centro, justamente para que moradores tivessem mais acesso a esses serviços.

Esse movimento urbanístico parece estar em sintonia com o coliving, prática mais recente no Brasil, porém já comum e difundida em outras partes do mundo. O objetivo principal é compartilhar experiências e facilitar a concentração de moradia, lazer e comércio num único polo.

Nascido na década de 1970, na Dinamarca, o então cohousing (caracterizado por unidades individualizadas em torno de espaços coletivos) abrangia uma vizinhança que buscava vivenciar certo senso de comunidade, com espaços de convivência e atividades compartilhados.

A ideia foi aplicada e adaptada nos Estados Unidos na década seguinte e se manteve como uma opção viável e em constante adaptação até os dias atuais. No conceito de coliving, alguns espaços, geralmente salas, cozinha e lavanderia, de um único imóvel são compartilhados e há um quarto para cada residente.

Muito confundido com as repúblicas universitárias, a ideia do coliving é agregar e dar acesso a experiências compartilhadas, com condições que provavelmente não seriam possíveis caso as facilidades fossem dispostas em unidades individuais. Trata-se do conceito de dividir para multiplicar.

Cidades como Nova York, Londres e São Paulo têm, cada vez mais, moradores interessados em usufruir desse senso de comunidade em relação à moradia, para conseguir residir em regiões centrais badaladas (em Nova York, Staten Island; em Londres, Old Oak; e em São Paulo, Jardins, Higienópolis e Pinheiros) e ter acesso a serviços de lazer e comércio concentrados nessas áreas, com expressiva redução de custos.

No Brasil, a aceitação do coliving pelo público também parece crescer. Em maio de 2019, apenas 30% dos brasileiros aceitavam o coliving como uma opção. Em março de 2020, esse percentual já era de 55% entre os paulistanos.

Com a pandemia, houve uma sensível alteração na forma de utilização dos escritórios, dos espaços urbanos e residenciais. A maneira como a cidade é ocupada mudou e, consequentemente, os hábitos de seus cidadãos. O modelo do coliving foi posto em xeque, já que ele incentiva o uso dos espaços compartilhados, o que torna mais difícil manter o distanciamento social. Ainda assim, a proposta vem se adaptando e buscando a consolidação e aceitação no mercado.

No campo legal, a Constituição Federal assegura como direito social a moradia, ao lado de direitos como o lazer, o transporte e a segurança, conceitos próximos às características do coliving. No entanto, da mesma forma, o direito à propriedade também é garantido pela Constituição como direito inviolável.

A instrumentalização jurídica do coliving geralmente ocorre por meio de contrato de locação padrão, regido pela Lei de Locações (Lei Federal 8.245/91), com previsões severas em relação à obrigatoriedade de se respeitar a convenção condominial e regras gerais de convivência.

No entanto, o modelo não tem resguardo específico em lei que trate de questões como período mínimo de estadia, características dos moradores, responsabilidade de cada um perante o condomínio, limitação de atividades, entre outras.

A falta de previsão acaba por dificultar a aplicação do coliving em prédios estritamente residenciais, que, em geral, adotam uma postura mais conservadora, especialmente em função do perfil dos moradores do coliving. Em geral, pessoas que adotam esse modelo de moradia não intencionam fixar residência no local por períodos muito longos, o que gera desgaste e conflitos de interesses entre os moradores.

A discussão aumenta quando se tenta estabelecer o limite do exercício ao direito de propriedade daquele que deseja locar seu imóvel para instalar uma unidade de coliving em prédio residencial, no qual não haja outros apartamentos que adotem o modelo. A dificuldade pode se dar tanto pelo desinteresse dos proprietários quanto pela proibição expressa (cuja validade é questionada por aqueles que buscam a aplicação do modelo) na convenção do condomínio.

Do descompasso do direito diante do rápido avanço da tecnologia e dos novos negócios, surgiram os primeiros debates sobre a validade do coliving no ordenamento jurídico brasileiro. O modelo enfrenta a resistência do sistema de locação tradicional à locação short stay (airbnb). Também se depara com a dificuldade de aceitação por parte de condomínios ocupados – e preocupados – com questões como segurança, circulação de pessoas, rotatividade, perfis dos moradores e aumento do uso da área comum.

Enquanto a pandemia parece ter sido controlada e a sociedade começa a incorporar as alterações culturais e sociais por ela trazidas, as discussões sobre o coliving vão tomando forma no Judiciário.

De um lado, startups, investidores e empresas que buscam desenvolver e aplicar a economia compartilhada em novos (ou talvez nem tão novos assim) modelos de negócios. De outro, moradores, síndicos e proprietários apreensivos com as grandes mudanças de utilização dos apartamentos e dos espaços comuns de seus imóveis em tão curto espaço de tempo e, ainda, sem clareza ou regras de uso bem definidas, o que pode impactar na concepção original do empreendimento como residencial típico.

Assim, é necessário aguardar o desfecho das primeiras discussões nos tribunais brasileiros sobre o tema, considerando, inclusive, o aparente conflito entre princípios constitucionais.

Apenas com o passar do tempo e o desenrolar dessas decisões judiciais será possível aferir se o colivig é uma realidade que veio para ficar no Brasil, o que possivelmente demandará ainda certa flexibilização e ajustes de normas, ou se será necessário mais um salto de desenvolvimento para outro modelo jurídico que atenda aos anseios de uma sociedade que vive um processo de constante mudança e adaptação.

- Categoria: Infraestrutura e Energia

Neste episódio, Daniel Szyfman e Ana Karina Souza, sócios na área de Infraestrutura e Energia, recebem V.V Rao, diretor da Ryvel Energy Advisors LLC e consultor estratégico com ampla atuação no segmento de energia e LNG, para conversar sobre a importância do papel do LNG na transição energética mundial, as perspectivas de demanda e oferta do LNG para os próximos anos e seus impactos no Brasil. Assistam!

In this new episode, Daniel Szyfman and Ana Karina Souza, partners in Infrastructure and Energy, invite V.V Rao, managing director at Ryvel Energy Advisors LLC and strategic consultant with broad expertise in the energy and LNG business, to discuss about the importance of LNG in energy transition worldwide, the perspective of offer and demand of LNG for future years and its impact in Brazil. Listen up!

- Categoria: Ambiental

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, em 4 de julho deste ano, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708 (ADPF 708), uma das ações que compõem a denominada Pauta Verde e trata de litigâncias climáticas, tema de grande destaque na jurisprudência ambiental atual.

A ADPF 708 foi ajuizada em 2020 por diversos partidos políticos sob a alegação de que a União vinha descumprindo as obrigações climáticas e políticas relacionadas ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), criado pela Lei 12.114/09 e mencionado na Política Nacional sobre Mudança do Clima instituída pela Lei 12.187/09.

Em julho deste ano, o tribunal pleno[1] do STF, por maioria, com voto contrário apenas do ministro Nunes Marques, julgou procedente a ação para:

- reconhecer que a União é omissa, já que não realizou a alocação integral dos recursos do Fundo Clima referentes ao ano de 2019;

- determinar à União que deixe de se omitir em fazer funcionar o Fundo Clima ou em destinar seus recursos; e

- proibir o contingenciamento das receitas que integram o Fundo Clima, fixando a seguinte tese de julgamento: "O Poder Executivo tem o dever constitucional de fazer funcionar e alocar anualmente os recursos do Fundo Clima, para fins de mitigação das mudanças climáticas, estando vedado seu contingenciamento, em razão do dever constitucional de tutela ao meio ambiente (CF, art. 225), de direitos e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (CF, art. 5º, par. 2º), bem como do princípio constitucional da separação dos poderes (CF, art. 2º c/c art. 9º, par. 2º, LRF)".

Em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, reconheceu que a União foi omissa na gestão do Fundo Clima, o que configura violação ao direito ao meio ambiente equilibrado e ao cumprimento de compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário. O ministro reconheceu o caráter constitucional das questões envolvendo as mudanças climáticas, com base no art. 225 da Constituição Federal:

“4. Dever constitucional, supralegal e legal da União e dos representantes eleitos, de proteger o meio ambiente e de combater as mudanças climáticas. A questão, portanto, tem natureza jurídica vinculante, não se tratando de livre escolha política. Determinação de que se abstenham de omissões na operacionalização do Fundo Clima e na destinação dos seus recursos. Inteligência dos arts. 225 e 5º, § 2º, da Constituição Federal (CF).

(...)

16. Ao contrário do que alegam a Presidência da República e a Advocacia-Geral da União, a questão pertinente às mudanças climáticas constitui matéria constitucional. Nessa linha, o art. 225, caput e parágrafos, da Constituição estabelece, de forma expressa, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o poder-dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, para presentes e futuras gerações. Portanto, a tutela ambiental não se insere em juízo político, de conveniência e oportunidade, do Chefe do Executivo. Trata-se de obrigação a cujo cumprimento está vinculado. Na mesma linha, a Constituição reconhece o caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos de que o Brasil faz parte, nos termos do seu art. 5º, § 2º.

17. Na mesma linha, a Constituição reconhece o caráter supralegal dos tratados internacionais sobre direitos humanos de que o Brasil faz parte, nos termos do seu art. 5º, § 2º. E não há dúvida de que a matéria ambiental se enquadra na hipótese. Como bem lembrado pela representante do PNUMA no Brasil, durante a audiência pública: “Não existem direitos humanos em um planeta morto ou doente” (p. 171). Tratados sobre direito ambiental constituem espécie do gênero tratados de direitos humanos e desfrutam, por essa razão, de status supranacional. Assim, não há uma opção juridicamente válida no sentido de simplesmente omitir-se no combate às mudanças climáticas”.

Conforme mostra a transcrição acima, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso atribui ao Acordo de Paris posição hierárquica superior às normas infraconstitucionais, outorgando-lhe caráter constitucional, já que o Acordo de Paris se equipararia aos tratados internacionais sobre direitos humanos. O entendimento está em linha com os termos do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal.

O julgamento é de extrema relevância para o tema da litigância climática, na medida em que consiste em mais um julgado do STF sobre o assunto e dá um importante passo para alavancar as políticas ambientais no país.

Além da ADPF 708, compõem a Pauta Verde as seguintes ações:

- ADPF 760, ajuizada em 12/11/2020 com o objetivo de retomar o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm);

- Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 54 (ADO 54), ajuizada em 22/8/2019 sob a alegação de omissão inconstitucional do Governo Federal “na tarefa de combater o desmatamento, para atingir o fim de tornar efetivos os artigos 23, incisos VI e VII, e 225, caput e § 1º, incisos VI e VII, da Constituição Federal”;

- ADPF 651, ajuizada em 10/2/2020 com o objetivo de questionar a constitucionalidade do Decreto Presidencial 10.224/20, "que, a pretexto de regulamentar a Lei 7.797/89 – que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiental (FNMA) –, exclui a sociedade civil do conselho deliberativo do FNMA, o que afronta a Constituição Federal em seus preceitos mais basilares";

- ADPF 735, ajuizada em 1/9/2020 contra o Decreto 10.341/20, em leitura conjunta com a Portaria 1.804/GMMD/20, sob a alegação de incompatibilidade das referidas normas com os preceitos constitucionais, especialmente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Juntas, as duas normas autorizam o uso das Forças Armadas no combate de crimes ambientais, o que prejudica o sistema de proteção ao meio ambiente, na medida em que acarreta e agrava o esvaziamento das funções dos órgãos de proteção ambiental e do próprio Ministério do Meio Ambiente;

- ADO 59, ajuizada em 5/6/2020 para pleitear o reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão da União devido à não disponibilização dos valores já depositados no Fundo Amazônia;

- Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.148 (ADI 6.148), ajuizada em 30/5/2019 contra a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 491/18, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar, sob a alegação de que a resolução acarreta proteção insuficiente aos direitos à informação, à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; e

- ADI 6.808, ajuizada em 22/4/2021 para requerer a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6º e 11-A da Lei 11.598/07, com as alterações que lhe foram atribuídas pelo art. 2º da Medida Provisória 1.040/21, sob a alegação de que essa medida provisória inclui na lei previsão pela concessão automática de licença ambiental para empresas de atividades de grau de risco médio, além de impossibilitar a solicitação de informações adicionais pelos órgãos ambientais para o licenciamento dessas empresas.

Embora abordem temas distintos ao da ADPF 708, outras duas ações que compõem a Pauta Verde, mencionadas acima, foram julgadas recentemente pelo STF. A ADI 6.148 foi julgada improcedente em 5 de maio deste ano, para declarar a constitucionalidade da Resolução Conama 491/18, mas determinou-se ao Conama editar, no prazo de dois anos, uma nova resolução sobre a matéria, abarcando as seguintes questões:

- as atuais orientações da Organização Mundial da Saúde sobre os padrões adequados da qualidade do ar;

- a realidade nacional e as peculiaridades locais; e

- os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública.

Já a ADI 6.808 foi julgada parcialmente procedente em 28 de abril deste ano, para determinar a exclusão da aplicação dos artigos 6º e 11-A da Lei 11.598/07 às licenças em matéria ambiental. Os dispositivos legais mencionados, entretanto, não foram considerados inconstitucionais.

[1] O STF é composto por 11 ministros, sendo que o tribunal pleno, ou plenário é formado pelos 11 ministros e presidido pelo presidente do tribunal. Cabe ao plenário julgar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade das leis, com quórum mínimo para votação de matéria constitucional de oito ministros (art. 143, § único do regimento interno do STF).

- Categoria: Trabalhista

Não se fala de outro assunto que não o primeiro debate dos presidenciáveis na corrida eleitoral de 2022. O tema está na boca do povo e, obviamente, nos grupos de conversas virtuais.

Em nosso último artigo, abordamos os cuidados que empregados e empregadores devem ter ao utilizar instrumentos de trabalho e redes sociais privadas para trocar mensagens, e as consequências que podem enfrentar ao transmitir notícias falsas. Não era por menos: pouco tempo depois da publicação, o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu investigação contra integrantes de um grupo de conversas virtuais justamente pelo conteúdo compartilhado.

Temendo algo já debatido na eleição de 2018 – a possibilidade de que empresários exercessem influência em seus empregados para que votassem em um ou outro candidato – o Ministério Público do Trabalho (MPT) editou este ano a Recomendação 01/2022 para coibir determinadas práticas corporativas.

Segundo o órgão, as empresas devem se abster de conceder (ou prometer conceder) qualquer benefício em troca do voto, bem como de ameaçar, constranger ou orientar pessoas a votar em candidatos ou candidatas nas próximas eleições.

A mensagem é clara e termina com uma advertência: o não cumprimento da recomendação levará o Ministério Público do Trabalho a aplicar medidas administrativas e judiciais para garantir as liberdades individuais e a ordem democrática.

É importante dizer que esse constrangimento não precisa acontecer dentro dos portões da empresa nem ser materializado unicamente pelos atos de seus diretores ou presidente. Ele pode acontecer no campo virtual – em grupos de mensagem ou em publicações em redes sociais – e ser cometido por qualquer representante da empresa que tenha cargo de chefia, como gerentes e coordenadores, entre outros colaboradores que possam influenciar a decisão de seus subordinados.

Mais uma vez, a conscientização é o instrumento adequado para evitar a conduta. As empresas não devem ignorar o momento político que o Brasil atravessa e simplesmente fechar os olhos para a possibilidade de que certas práticas antidemocráticas ocorram entre seus quadros, ainda que travestidas de piadas ou “brincadeiras”.

Informativos, palestras e cursos podem ser ministrados aos empregados para que evitem a exposição desnecessária do empregador e práticas consideradas abusivas pelos órgãos ministeriais. As empresas devem ainda estar preparadas para lidar com eventuais descumprimentos de suas condutas por colaboradores que não sigam as orientações do MPT. Para isso, precisam elaborar um plano de contingência.

As autoridades estão atentas aos movimentos das empresas. É essencial, portanto, orientar e monitorar os colaboradores para que não acabem se envolvendo em práticas antidemocráticas durante as eleições presidenciais.

- Categoria: Tributário

No segundo episódio da série comemorativa, André Menon, Fernanda Sá Freire e Bruna Marrara, sócios do Tributário, conversam sobre a evolução tecnológica e a natureza disruptiva das relações tributárias e de consumo nas prestações de serviços. Acompanhe!

{youtube}https://youtu.be/v=0cRPd1tnUtQ{/youtube}

- Categoria: Trabalhista

A Lei 14.442/22, publicada em 5 de setembro, regulamenta o teletrabalho e altera as regras sobre auxílio-alimentação, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A lei é decorrente da conversão da Medida Provisória 1.108/22, já discutida em artigo neste portal, disponível neste link.

Considera-se trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. Assim, mesmo quem trabalhar apenas um dia de casa estará sujeito às regras de trabalho remoto.

As empresas que já haviam implementado políticas de teletrabalho, home office ou trabalho remoto (incluindo políticas de anywhere office) devem reavaliar e ajustar suas práticas para adequá-las às novas regras, caso ainda não o tenham feito.

O ponto de maior atenção é a exigência de controle de jornada de empregados em regime de trabalho remoto, exceto nas hipóteses de realização de atividades por tarefa ou por produção ou de empregados que ocupem cargos de confiança, nos termos do artigo 62, II, da CLT.

Isso porque, ao exigir das empresas a implementação de mecanismos de controle de jornada de empregados em trabalho remoto, a nova regra gera a inversão do ônus da prova às empresas, em caso de ação trabalhista discutindo o pagamento de horas extras.

Dessa forma, caso as empresas não realizem o controle da jornada de empregados em regime de trabalho remoto, o ônus de provar que o empregado não trabalhou horas extras é da empresa.

Com base na nossa experiência, a produção dessa prova (ausência de horas extras) em situações como essa é muito difícil, dado que a empresa geralmente tem dificuldades para conseguir testemunhas ou registros capazes de comprovar a efetiva jornada de trabalho do empregado.

Sendo assim, é altamente recomendável que as empresas revisem os mecanismos utilizados para controle de jornada nos casos de trabalho remoto e, caso não os tenham adotado, que avaliem e procedam a essa implementação para realizado o correto controle de jornada.